人事評価(人事考課)制度設計コンサルティング

人事評価(人事考課)制度設計コンサルティングの概要

人事評価制度設計コンサルティングでは、「人事評価シート・人事考課表の作成」、「評価実施フローの改善」や「評価者のレベルアップ支援」などを行います。弊社では、単なる査定ツール作成ではなく、業種や貴社の特性・制度本来の目的を踏まえた上で、経営・組織課題解決につながるご支援を行います。

人事評価(人事考課)制度の位置づけ

各種人事施策(人材マネジメント)

人事評価(人事考課)制度は、等級制度、賃金制度と並び、”人事制度”の基幹となるものです。等級制度や賃金制度と連動することが多く、人事評価(人事考課)の結果は、等級・役職や給与・賞与などの処遇に反映されます。

また、これら基幹人事制度は、各種人事施策(人材マネジメント)を下支えするための大切な基盤です。制度設計においては、人材の採用・配置異動・育成・代謝の考え方を反映することが肝要です。

例えば、配置異動において「ジョブローテーションを積極活用し、多角的な視点を育む」ことを特に志向する組織においては、全体最適の視点で判断ができる能力等に対して、高い評価を得られるような人事評価(人事考課)にすることで、ジョブローテーションの促進を下支えするように設計します。一方、職種別のテクニカルスキルのみを評価することは、異動する毎に評価が下がる可能性があることから避ける方が望ましいといえます。

人事評価(人事考課)制度設計コンサルティングのアウトプット一覧

- 人事評価シート(人事考課表)

職種別・部門別・階層別など、組織の状況や課題に応じて作成します - 人事評価(人事考課)運用の流れ

人事評価(人事考課)の運用フロー、人事評価(人事考課)結果の処遇反映ルールなどを決定します - 制度運用スケジュール

人事評価(人事考課)の実施時期、運用フローを整理したスケジュールを作成します - 人事評価(人事考課)制度説明資料

上記のルールについて社員向けに説明する資料を作成します

(ルールのみを示したものです。評価者(考課者)が評価を行うための手順をまとめたマニュアルの作成支援も行っています。詳しくは、「導入運用支援パッケージコンサルティング」をご参照ください。)

※上記は一例となります。ご支援のスコープに応じて、ご提供のアウトプットは異なります。

1. 人事評価シート(人事考課表)の作成

人事評価(人事考課)項目

人事評価シート(人事考課表)は、大きく「成果・業績評価」と「職務・プロセス評価」の評価要素に分けて作成していきます。

「成果・業績評価」とは、文字通り仕事の結果を見るもので、業績指標(売上高、粗利益高、生産高、クレーム率など)や、業務の目標達成度に基づいて評価します。一口に仕事の結果といっても、求められる内容は職種や役割によって異なりますので、それぞれの区分毎に設定することも、設計手法の一つです。

例えば、営業部門であれば、売上高や粗利益高の増加、既存顧客のリピート、新規顧客の開拓などが期待されます。一方、製造部門であれば、生産性や品質の向上、納期の短縮、コストの削減などが求められるでしょう。さらに、同じ製造部門であっても、工場長とライン長では成果に対する責任の範囲が異なってきます。それぞれに期待する貢献に応じて設定することがポイントです。

職種ごとの成果・業績評価の項目例

◇営業職:個人成績とチーム成績のバランスをとり、一匹狼にならないようにする

| 営業職 成果項目例 |

売上高、粗利益高、チーム売上高、チーム粗利益高、新規開拓売上高、新規開拓件数、リピート率、売掛金回収率 |

|---|

◇販売・店長職:店舗利益を評価し、ミニ経営者を育てる。販売職は、個人及び担当部門、所属店舗の業績を評価対象とする

| 店長職 成果項目例 |

店舗売上高、店舗粗利益高、店舗営業利益高、在庫高、在庫回転率、粗利益率、交差比率、人時生産性、労働分配率、労働生産性 |

|---|

◇技術・研究開発職:開発テーマの実績を評価し、営業への関心を高める

| 企画開発職 成果項目例 |

開発商品売上高(粗利益高)、開発件数、開発納期達成率、テーマ難易度、テーマ達成度、新規性、開発品質、コスト、プロジェクト関与度 |

|---|

◇SE職:担当付加価値とプロジェクト評価でコスト意識を高める

| SE職 成果項目例 |

プロジェクト利益高、担当付加価値高、受注高、テーマ難易度、納期達成度、ミス発生度、信頼度、顧客評価、プロジェクト関与度 |

|---|

◇製造職:職務レベルとチーム業績評価でチームワークを高める

| 製造管理職 成果項目例 |

生産高、納期達成度、労働生産性、仕入コスト低減率、製造コスト、工場営業利益高、クレーム件数、不良率 |

|---|

◇事務職:部門テーマ達成を評価し、経営課題解決を促す

| 総務管理職 成果項目例 |

経費予算達成率、採用人員、社員定着率改善度、人員計画、社員能力向上度(資格取得など)、資料作成期間短縮、売掛金回収率 |

|---|

また、成果・業績評価として一定の指標を一律に定めることが難しい場合などにおいては、目標管理制度を用いたテーマ評価(目標達成度評価)を導入することも一案です。

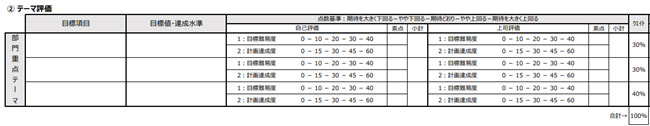

テーマ評価項目のイメージ

「職務・プロセス評価」とは、期待する成果・業績を創出するために必要な、技能や業務の過程に対する貢献度を見るものです。開発部門や管理部門など、個人の仕事の成果・業績を数字で評価することが難しい職種にも活用できます。職種や役割によって必要とされる要素が異なる場合は、それぞれの業務内容に応じて特に評価したいものをピックアップします。あまり項目数が多くなると評価の焦点がぼやけてしまい、実際の運用も難しくなるため、5~10項目程度に絞り込むのが妥当です。

職種ごとの成果・業績評価の項目例

| 業務遂行・姿勢 | 技能・知識 | |

|---|---|---|

| 営業職 | ・商談 ・顧客訪問 ・新規開拓活動 ・クレーム対決 ・目標達成意欲 |

・折衝力 ・商品知識 ・顧客知識 ・業界情報 |

| 企画開発職 | ・商品コンセプトづくり ・設計業務 ・創造性 ・採算意識 ・外注先管理 |

・市場情報 ・生産知識 ・生産技術 ・コスト分析力 |

| 経理・総務職 | ・電話対応 ・業務改善の提案 ・伝票処理 ・決算業務 ・文書作成 |

・パソコン操作技能 ・経理知識 ・税務知識 |

| 店長職 | ・収益計画の立案 ・部下育成 ・ローテーション管理 ・リーダーシップ ・接客業務 |

・財務知識 ・人事管理知識 ・競合店情報 |

評価要素のウェイト設定

「成果・業績評価」と「職務・プロセス評価」を合算した評価を処遇に反映する場合には、それぞれにウェイトを掛け合わせ、評価結果のバランスを調整します。

シンプルなようですが、ウェイトの設定によって評価結果は大きく変わります。どちらをより重点的に評価したいかを踏まえて、等級・役割・部門等の区分毎に設定します。

例えば、管理職は、非管理職より結果に対する責任が大きいため、一般的には、成果・業績評価のウェイトを高めに設定します。あるいは、営業職のように業績を数字で評価しやすい部門ほど、成果・業績評価のウェイトが高くなる傾向があります。

職種・役割ごとのウエイトの設定例

| 職種 | 成果・業績評価 | 職務・プロセス評価 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 管理職 | 70% | 30% | 100% |

| 営業職 | 50% | 50% | 100% |

| 技術職 | 40% | 60% | 100% |

| 製造職 | 30% | 70% | 100% |

| 管理スタッフ職 | 30% | 70% | 100% |

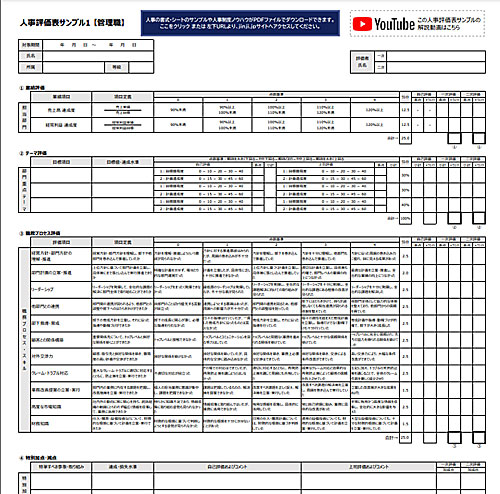

人事評価シート(人事考課表)の作成

人事評価シート(人事考課表)には、人事評価(人事考課)項目と評価点数基準、評価要素ごとのウェイトを掲載します。また、評価記入欄(本人評価・一次評価・二次評価など)や、評価結果についての総評を記入するコメント欄などを設けます。

人事戦略研究所にて作成した人事評価シート(人事考課表)のサンプルを下記よりご覧いただけます。

管理職、営業職、技術職、管理スタッフ職、社内SE職、店長職……etc.

それぞれの職種や役割特性を踏まえた内容としています。これらをベースにしながら、自社に合った形にカスタマイズして頂いても結構です。

2. 人事評価(人事考課)運用の流れ

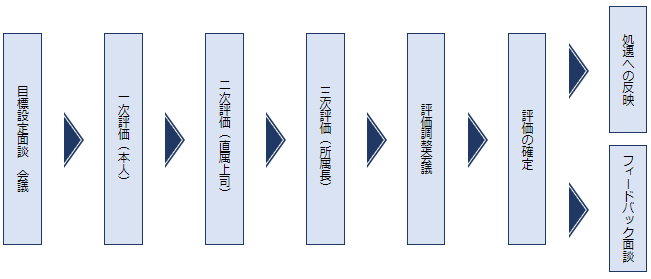

人事評価(人事考課)の運用フロー

良い人事評価シート(人事考課表)ができたとしても、現場で機能しなければ、かえって士気を低下させてしまいます。特に「評価」に対しては、漠然とした不安感や抵抗感を持っている社員は少なくありません。人事評価(人事考課)制度をスムーズに導入・運用していくためには、透明性・公正性の高い運用フローの設定、無理のない運用スケジュールの設定や、評価の納得や課題確認につながるフィードバックの場が不可欠です。

人事評価(人事考課)のフローを明らかにすることで、評価者(考課者)に対しては、ステップごとの役割認識や責任感を持ってもらえるようにします。また、被評価者(被考課者)には、一定のしくみのもとに運用されているという安心感を持たせることができます。

特に「評価調整会議」は、制度の公正性を高める重要なステップです。具体的な調整方法については、組織構造や運用実現性を踏まえて検討を行います。

評価制度の運用フローの例

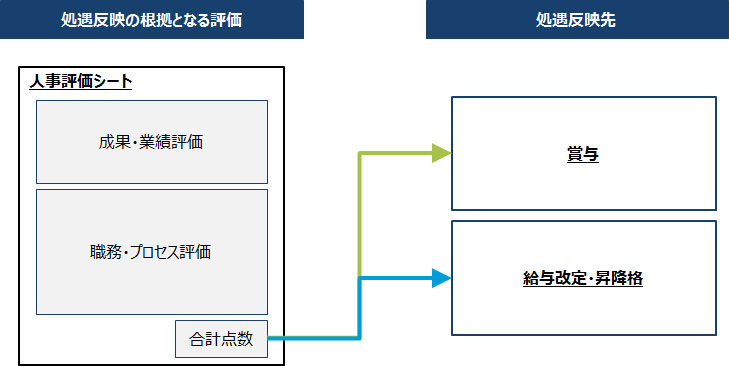

人事評価(人事考課)結果の処遇反映ルール

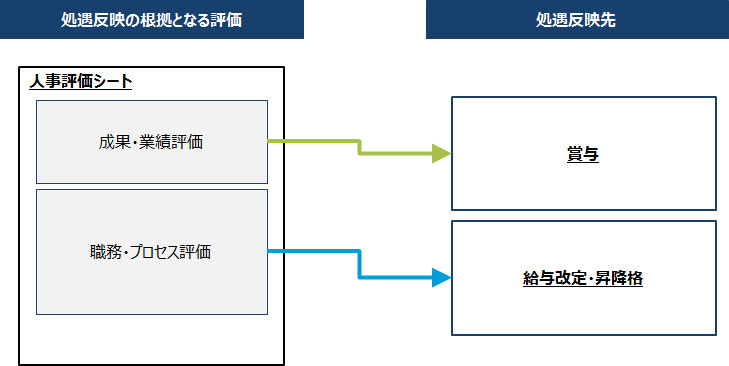

人事評価(人事考課)結果を処遇に反映する場合は、その反映ルールについて設計します。具体的には、賞与、給与改定(昇降給)、昇降格のいずれにどのように反映するかを検討します。

例えば、人事評価シート(人事考課表)の合計点数を、賞与や給与改定・昇降格のすべてに反映するケースや、成果・業績評価と職務・プロセス評価を、それぞれ賞与と給与改定・昇降格に分けて反映するケースなどがあります。

また、年2回、例えば上期と下期に評価を行っている場合において、上期と下期の結果をどのように組み合わせて、年に1度の給与改定に反映するか、なども合わせて検討します。

処遇反映の例(給与改定&賞与に反映)

処遇反映の例(2種類の評価を給与改定と賞与それぞれに反映)

3. 制度運用スケジュール

制度運用スケジュール

人事評価(人事考課)の実施回数については、評価の効果性や、無理のない運用スケジュールを考慮し、年に1~2回をベースとして検討します。

下記は年1回(評価期間1年間)の例です。評価実施時期は、処遇反映を行うタイミングや、評価期間の妥当性(評価できるだけの期間となっているか、処遇反映に間に合うか等)を考慮する必要があります。また、各種面談の実施時期や回数は、評価の納得性や、現場の負担を考慮して決定することが大切です。

これらを事前に整理して流れを明確にしておくことで、実際の運用シーンにおいてスムーズに評価運用を進めることができます。

制度運用スケジュールのイメージ

4. 人事評価制度(人事考課制度)説明資料

社員向け人事評価(人事考課)制度説明資料

人事評価(人事考課)制度の導入・改定の背景や趣旨やルールを整理した、社員向け説明資料を作成します。

制度説明資料のイメージ

人事評価制度コンサルティングの流れ

現状分析から導入まで、各社に合わせて業務設計いたします。

| Step1 現状分析 |

現行制度の分析やヒアリング/アンケートを実施し、制度の特徴や問題点を明確にします。 |

|---|---|

| Step2 方針策定 |

現状分析の結果を基に、会社の理念や経営方針も踏まえて、制度改定の方針を策定します。 |

| Step3 詳細設計 |

評価基準の設定や評価シートの作成、運用ルールの策定など、具体的な制度設計を行います。 |

| Step4 導入・運用支援 |

制度説明資料作成や社員説明会を行って新制度へのスムーズな移行を図ります。また、評価者/被評価者研修を行って制度を効果的に運用できるようサポートします。 |

コンサルティングの進行スケジュール

制度設計に必要な期間

人事評価(人事考課)制度の設計は、概ね4~6ヵ月年程度のスケジュールで行います。部分改定や小規模企業の場合には、さらに短期間で行うこともあります。

以下は6ヵ月で実施する場合のスケジュール例です。

会社内のプロジェクトメンバーを選定いただき、弊社コンサルタントとのプロジェクト会議や個別ヒアリングなどを組み合わせ、推進します。

人事評価(人事考課)制度コンサルティング スケジュール例

| 実施内容 | 1月目 | 2月目 | 3月目 | 4月目 | 5月目 | 6月目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Step1 現状分析 |

現行制度等のヒアリング/アンケートの実施など | ⇒ | |||||

| Step2 方針策定 |

改定方針の検討(骨格策定) | ⇒ | |||||

| 新制度基本方針書の作成 | ⇒ | ||||||

| Step3 詳細設計 |

評価制度の詳細設計 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | |||

| Step4 導入・運用支援 |

新制度説明資料の作成 | ⇒ | ⇒ | ||||

| 社員説明会の実施 | ⇒ | ||||||

| 評価者研修の実施 | ⇒ | ||||||

スムーズで納得性の高い評価導入・運用に向けた各種教育(研修開催)

制度の設計だけではなく、制度導入前に、評価者や被評価者に向けた研修を実施することを推奨します。

人事評価を人材育成に活かしていくためには、自己評価やフィードバック面談が必須ですが、これを評価する/されることに慣れていない社員に任せてしまうと、納得度が低下しかねません。特に制度導入・改定時は、評価者研修や被評価者研修、面談研修の実施が効果的であり、良いタイミングです。

そして、これから人事評価(人事考課)制度を設計される場合は、設計期間中こそ評価者教育のチャンスです。職種や役割などに応じた人事評価シート(人事考課表)の作成過程において、組織の中で主体となって評価を行う評価者にも参画してもらい、評価項目や評価基準の検討を行うことによって、人事評価(人事考課)制度の目的、ルールや運用方法についての理解浸透を図ることも一案です。

※プロジェクトの体制や進め方については、制度設計の目的や、貴社組織構造に応じて、最適なご提案をさせて頂きます。

コンサルティング費用、お見積り

コンサルティング費用、支援スケジュールについては、企業規模、取組内容、支援体制に応じてお見積り・ご提案させていただきます。