「定年再雇用・定年延長」人事制度コンサルティング

「定年再雇用・定年延長」人事制度コンサルティングの概要

1)シニア社員活用におけるコンサルティングの領域

自社のシニア社員活用を推進していく上で特に重要になる、人事制度領域を対象としたコンサルティングを実施します。具体的には、「定年再雇用あるいは定年延長」を中心的な検討テーマとして、基幹人事制度(評価・等級・賃金制度)の見直しからシニア層及び管理職層向けの研修実施まで含めて、各社ごとのシニア社員活用の方針に応じた総合的な人事施策の構築・運用の支援を展開します。

<定年延長を実施する場合のコンサルティング例>

昨今、「定年延長の実施」について企業の関心が高まっていますが、人事制度面も含めて具体的にどのように進めていけばよいか、ということについて明確にできている企業は多くありません。

この点、弊社では基幹人事制度(評価・等級・賃金制度)の見直しに加え、シニア社員活用における現状分析・方針検討段階からの参画、あるいは人事制度改定に伴う組織体制の整備についてのアドバイス、はたまたシニア層ないし管理職層への教育研修にいたるまで、定年延長前後で組織運営がスムーズに行われるために必要な総合的な支援を行います(下図参照)。

定年延長実務の全体像

| 定年延長のステップ | ステップごとの検討テーマ | 検討のポイント |

|---|---|---|

| ステップ1 現状分析と方針策定 | (1)現状分析 ①人員分析 ②賃金・人件費分析 ③職場環境分析 |

|

| (2)方針策定 ①経営層での方針検討 ②定年延長推進体制の検討 ③基本方針の確定と社内共有 |

|

|

| ステップ2 人事制度改定 | (1)人事制度改定の基本コンセプトの検討 ①定年前後で人事制度の基本的な内容を変えるか否か(接続型か非接続型か) ②定年延長後の定年年齢の検討 ③定年延長時期、延長方法、対象者の検討 (一度に引き上げるか/段階的に引き上げるか など) |

|

| (2)人事制度の詳細設計 ①期間人事制度の設計(等級・評価・賃金) ②ジョブの設計(職務、役割内容) ③その他労働条件の設計(労働時間、配置など) |

||

| ステップ3 組織体制の整備 | (1)シニア層の業務実施体制の整備 ①オペレーションの見直し ②作業環境の整備、健康管理面での配慮 ③その他(シニア層を対象とした新たな職務の設計、職務領域の拡大) |

⇒ほぼステップ3が必要ないという場合もありうる

|

| (2)社員の意識改革、教育訓練 ①シニア層の意識改革、教育訓練 ②管理職層の意識改革、教育訓練 |

2)「定年再雇用・定年延長」人事制度コンサルティングの流れ

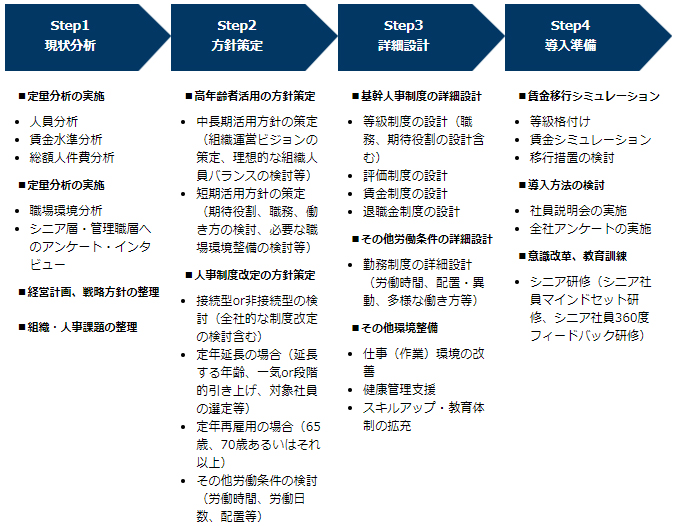

コンサルティングに必要な期間は取組み内容のボリュームによっても異なりますが、下記のステップに従い、概ね6ヵ月~1年程度(そのうち現状分析から方針策定までで1~2ヵ月程度)をかけて支援を行います(下図参照)。

取組みのステップごとに区切ってご相談を受けることもできますので、お気軽にお問合せください。

「定年再雇用・定年延長」人事制度コンサルティングの流れ