右腕・後継者を育てるための“経営的視点”入門 ~①経営的視点とは?~

戦略的人事

中小企業の経営者なら、こんな思いを抱いたことがあるのではないだろうか。

・自分の右腕として頼れる人材が欲しい

・自分と同じ視座で話せる人材が欲しい

・自分の後継者と自信をもって言える人材が欲しい

一方で、こんな悩みもよく耳にする。

・プレイヤーとしては優秀なのだが…

・一部門の長としてはよくやってくれているのだが…

など「経営的視点」を持った人材の育成に頭を抱えている経営者は多い。

また、特に中小企業においては、「全社員が経営者」との意識をもって、

各社員が「経営的視点」をもって自律的に動いてくれると心強いものである。

本記事では、「経営的視点」を育むためのヒントを考えていきたい。

まず今回は、そもそも「経営的視点」とは何かについて解像度を上げてみたいと思う。

中長期的・本質的・俯瞰的に考える

例えば、「期待していた若手の社員Aさんが退職をしてしまった」という出来事が起きたとき、どんなことを考えるだろうか。

◻︎「来月のプロジェクト納期に間に合わない」(①)

◻︎「今四半期の売上目標が危ない」(①)

◻︎「給料が安いから辞めた」(②)

◻︎「上司と合わなかったから辞めた」(②)

◻︎「また人手不足で残業が増えてしまう」(③)

◻︎「とりあえず派遣社員で穴埋めしよう」(③)等々

ありがちな回答である。

経営的視点に立つと、

◻︎「このペースの採用・退職が続くと、5年後の事業拡大に必要な人材が確保できない。何か打開策はないだろうか?」(❶)

◻︎「本当に給料や上司だけの問題だろうか?」(❷)

◻︎「個人的な原因なのか?環境や制度に原因があるのだろうか?最近の退職の真因は何だろうか?」(❷)

◻︎「他部門も同様の離職傾向があり、全社的な構造的問題があるのだろうか?」(❸)

◻︎「競合他社と比較して、当社の働く環境に何が不足しているのだろうか?」(❸)等々

例えば、そんな問いがよぎるのではないだろうか。

この前者と後者の視点の違いは何だろうか。

それは、以下の通りである。

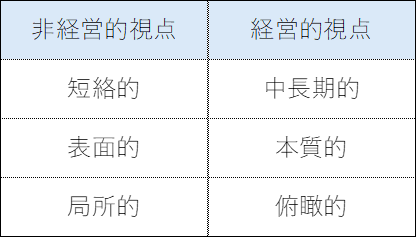

非経営的視点(前者)とは、「①短絡的、②表面的、③局所的」に考えているのに対して、

経営的視点(後者)とは、「❶中長期的、❷本質的、❸俯瞰的」に考えている。

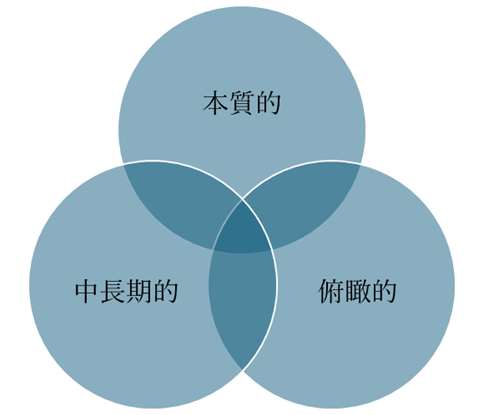

つまり、この「中長期的、本質的、俯瞰的」に考えることができるかどうかが、経営的視点を育む上で重要なポイントとなる。

戦後の昭和で「歴代総理の指南番」とも呼ばれ、政官財界のリーダーに大きな影響力を与えた東洋思想家、安岡正篤氏の教えに「思考の三原則」というものがある。

○長期的思考:目先に捉われず、できるだけ長い目で見ること

○根本的思考:枝葉末節に捉われず、根本的に考えること

○多面的思考:物事の一面に捉われず、できるだけ多面的に見ること

まさに、ここでいう経営的視点と符号する。

大局的に判断する

さらに、もう一つ重要なことがある。それは、

「中長期的、本質的、俯瞰的」に考えていったときに、

・すぐには解決できない時間を要する課題

・核心的であるが多大なる労力やコスト・リソースがかかる課題

・各方面・各部門等多岐にわたる課題

などが明らかになってくる。

それらをもとに、効果性と実現性を踏まえ、的確に「優先順位」をつけて

重要な課題やその解決策に絞り込めるかどうかが問われる。

このことを「大局的に判断」するとここでは呼びたい。

この「大局的判断」ができないと、

単に正論を振りかざすだけになってしまい、

誰もついてきてくれなくなってしまうかもしれない。よくあることである。

折角「中長期的・本質的・俯瞰的」に考えて、適切に課題認識をしても、

事は前に進まなくなってしまう。

これでは本末転倒である。

だからこそ、「大局的判断」すなわち、効果性と実現性を踏まえ、的確に「優先順位」をつけて重要な課題やその解決策に絞り込むことが欠かせない。

ここまでまとめるならば、「経営的視点」とは、

「中長期的、本質的、俯瞰的に考え、効果性と実現性を踏まえて優先順位をつけながら、大局的に判断すること」と言える。

では、この「経営的視点」を育むためにはどうすればよいか、次回以降で深掘りしていくことにしたい。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。