最低賃金は今後どこまであがるのか

賃金制度

1:令和7年の最低賃金は全国加重平均で66円アップ

各都道府県の最低賃金の答申がでそろい、各都道府県で、63円~82円の引上げとなりました。改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)。全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以来の最高額となりました。昨年の51円も過去最高額とお伝えしており、2年連続の過去最高額更新となっています。

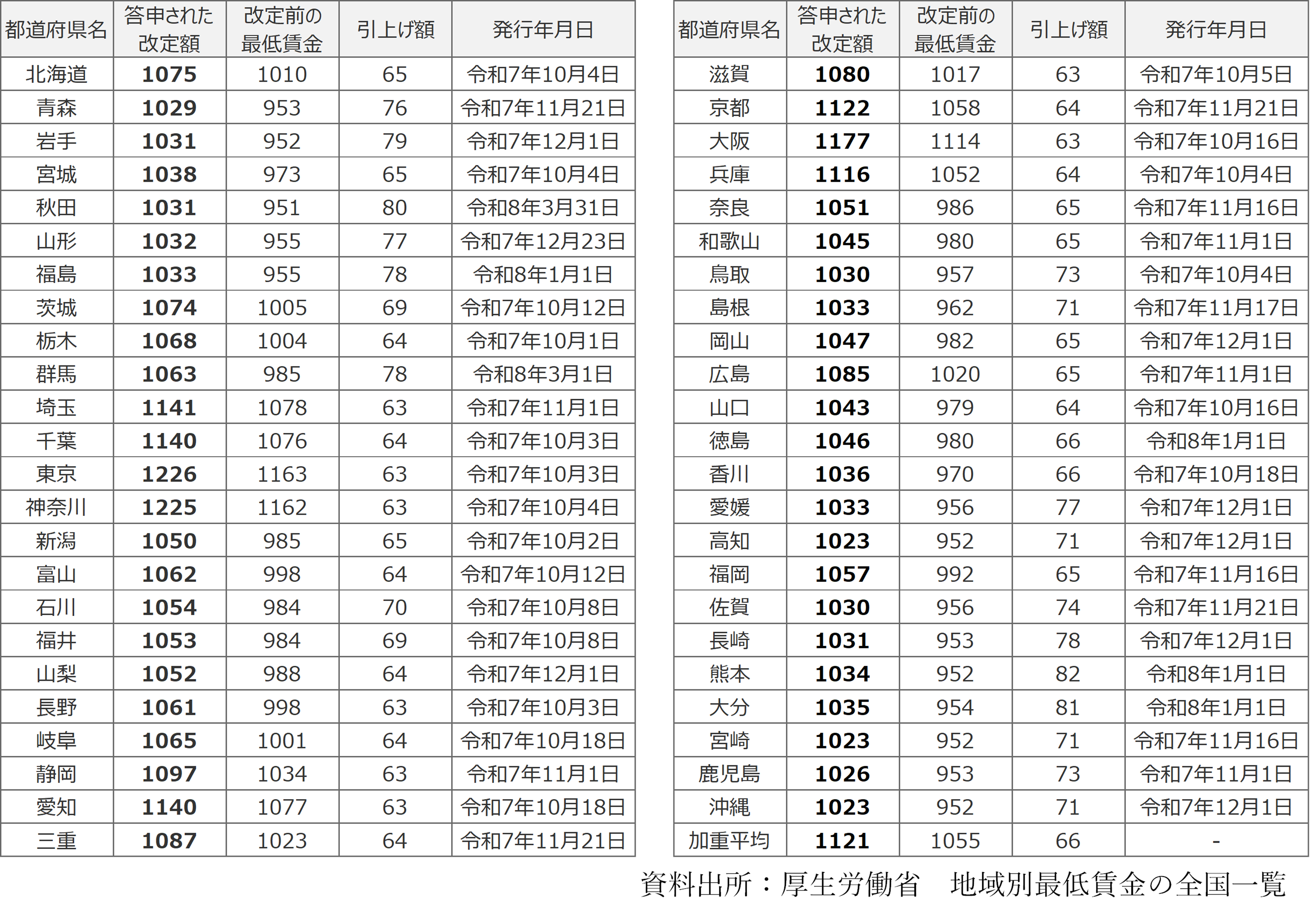

各都道府県の答申された改定額は以下の通りです。

ようやく最低賃金が全都道府県で1000円を上回ったことになります。

今年の引き上げ額が最も高かったのは熊本県の82円、次いで大分県の81円、秋田県の80円となっており、仮に正社員の月給に換算すると13,000円(月間の所定労働時間を160時間と仮定した場合)ほどの引き上げになります。

価格転嫁が進んでいない中小企業にとっては非常に厳しい引上げ額といえます。ただし例年は遅くとも1か月後までに発行されることが通例ですが、今回は発行日までの期間が長い自治体も多く、対応のための猶予期間があります。国の最低賃金の引上げに関する支援の拡充方針に基づく各種助成金なども活用しながら確実な対応をしていく必要があります。

2:最低賃金引上げの背景

政府が強力に賃上げを推進する背景には、日本人の平均所得が先進国の中でもかなり低い水準であることが挙げられます。先のブログでも述べていますが、グローバルノート株式会社「世界の平均年収 国別ランキング」を見ると、日本は先進国の中では非常低い水準で推移しています。アメリカが$80,115(4位)であるのに対して、日本は$32,409(24位)

為替の影響もあるため一概には言えないですが「高くて海外旅行に行けない」という時代になっていることがわかります。

今年の骨太方針においても、政府としてなんとか中小企業の生産性を引上げ、従業員の賃上げを実現せねばならないという強い意志が表れている、といえます。

3:最低賃金は今後どこまであがるのか

では最低賃金は今後どこまで上がっていくのでしょうか。

これについては政府の骨太方針2025の中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行の中で「2029年度までに年1%の実質賃金上昇を定着」させることに加え、「最低賃金引上げを2020年代に全国平均1,500円」にすることが明記されています。つまり2029年までに全国加重平均で1,500円にする、という強い方針が示されていることになります。

2025年に1,121円である最低賃金を2029年に1,500円にする、ということはあと4年で379円の引き上げを行う必要があります。単純計算で379円÷4年=約95円となりますので、来年は今年よりもさらに大きな引上げが行われる可能性が高い、と考えられます。

具体的には、2026年以降も数年間、毎年100円近い引き上げが行われることを想定しながら人員・人件費の計画を立てておく必要があります。

参考までに、2029年に最低賃金が1,500円が実現した場合、フルタイムの正社員の月給を最低賃金ベースで計算してみると、時給1,500円×160時間(月間の所定労働時間)=月給240,000円となります。

つまりあと4年以内には、少なくとも正社員の月給を240,000円以上にする必要がある、ということになります。また、仮に高卒初任給を最低賃金の24万円で設定したとした場合、大卒の初任給は28万~30万円程度が目安となってくるでしょう。

中小企業が生き残るべき施策は、いかに人員を増やさずに1人当たりの生産性を引きあげていくのか。今まさに日本人の働き方、仕事の仕方を大きく転換させていくべき正念場といえるのではないでしょうか。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。

バックナンバー

- 2026年の賃上げをどう考えるか

- 賃上げ・ベースアップに伴う退職金制度の見直し

- 2025年の賃上げ動向 ~ベースアップ実施は大企業で7割、中小企業で6割

- 70歳雇用義務化に向けて何をすべきか

- 2024年最低賃金引上げの動きと今後

- 2024年の初任給水準

- 2024年の中堅・中小企業の賃上げ動向 ~中小企業では賃上げに限界感!~

- 70歳までの雇用が義務化されるのは、いつごろか?

- 令和5年度(2023年度)最低賃金はついに全国加重平均で1000円超え

- 2023年の初任給平均の実態と今後

- 2023年の賃上げ動向 ~中小企業は二極化か?~

- 役職手当(役付手当)の相場と設計ポイント

- 中小企業が人事制度を導入する際の留意点

- 社員50名以下の中小企業が人事制度を作成する価値②

- 社員50名以下の中小企業が人事制度を作成する価値①