人事評価の負担をどう減らす?

人事考課(人事評価)

人事評価制度を導入している会社の中で、人事評価の頻度を年2回としている企業は一定数存在しています。ただ、なぜ人事評価の頻度は年1回ではなく年2回なのでしょうか。

「年1回の人事評価だと部下にフィードバックするスパンが空きすぎるから」「賞与が年2回支給でありタイムリーに人事評価結果を賞与に反映したいから」といった、人材育成や評価結果のタイムリーな賞与反映が理由として挙がりやすいのではないでしょうか。

一方で、人事評価を実施するにあたっては、評価者や人事担当者、或いは本人評価を実施しているのであれば被評価者に対して様々な負担が生じることも事実です。「できることなら年1回の人事評価とし、関係者の負担を軽減したい」という意見も多いのではないでしょうか。

本稿では、年1回の人事評価における、人材育成や評価結果の賞与反映についての工夫についてご紹介をしていきます。

①人材育成に対する工夫

人事評価表には会社が社員に求める貢献(期待や成果、役割等)が表現されています。その人事評価表を用いた点数付けと結果のフィードバックの機会を多く持つために(言い換える と、人材育成につなげるためにと安易に考えて)、年2回の人事評価としている会社も多いのでないでしょうか。

但し、本当に年1回の人事評価とすると被評価者の育成を阻害する のでしょうか。人事評価を人材育成に活用していくためには、必ずしも「人事評価の点数をつける」ということは必要ありません。

大切なことは評価期間に囚われることなく、常日頃から被評価者と対話の機会を設け、成長に向けたPDCAサイクルを回すということではないでしょうか。

<対話のイメージ>

人事評価表を用いながら、

・期初に立てた目標がどの程度進捗しているか

・(計画通りに進捗していないとして)現状の課題は何か

・課題克服のためにどのようにアクションしていくか 等

を定期的に対話する

「人事評価の点数をつける」ことを年1回とする代わりに、1ヵ月に1回、30分程度の面談機会を設けてみるということも一案です。

②評価結果の賞与反映に対する工夫

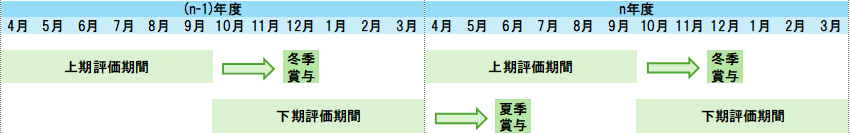

多くの会社では、賞与を年2回支給としているのではないでしょうか。人事評価が年2回であれば下記イメージのように人事評価結果をタイムリーに賞与算定に反映することができます。

<人事評価が年2回の場合のイメージ>

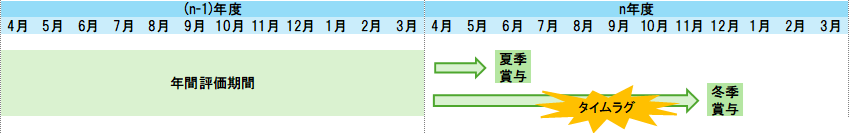

しかしながら、人事評価が年1回の場合、夏季・冬季賞与それぞれに人事評価結果を反映させる前提であれば、その結果の反映にタイムラグが生じてしまいます。

<人事評価が年1回の場合のイメージ>

人事評価結果の反映にタイムラグが生じることに問題意識(例えば、上記(n-1)年度の4月の貢献やミスがn年度の冬季賞与にも反映されること 等)がなければ、年1回の人事評価に切り替えることも一案ですが、そうではない場合にはどのような工夫が考えられるでしょうか。

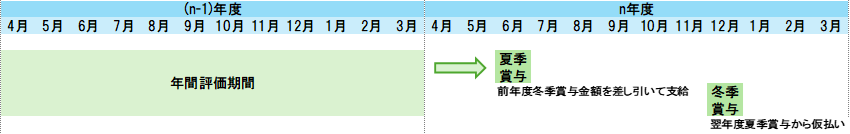

◆工夫① 人事評価結果を反映する賞与を限定する

先述のイメージで言うと、冬季賞与を仮払い(人事評価結果は反映しない)とし、夏季賞与を人事評価結果の反映対象とする考え方です。

<人事評価結果を反映する賞与を限定するイメージ>

賞与の位置づけによっては、夏季と冬季の賞与比率がアンバランスとなることには留意が必要ですが、人事評価を年1回とする場合の一つの選択肢となります。

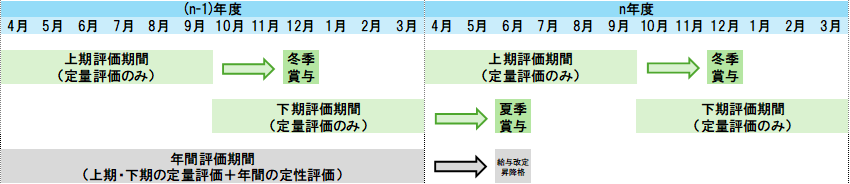

◆ 工夫② 賞与に反映する人事評価内容を限定する

厳密には年1回の人事評価とはならないですが、年2回の賞与それぞれに人事評価結果をタイムリーに反映することを優先したいのであれば、関係者の負担を減らすという観点から賞与に反映する人事評価内容を限定することも一案です。具体的には、定性的な評価(評価者の主観を必要とする評価)は年1回とし、定量的な評価(自動的に結果が導き出される評価)は賞与反映用に年2回とするようなイメージです。

<賞与に反映する人事評価内容を限定するイメージ>

保険営業や不動産営業など、ある程度自動的に算出可能な定量評価ができる職務に限定されることや、人事部の負担は一定数生じたままとなることには留意が必要ですが、関係者(特に評価者)の負担を減らすという観点では一つの選択肢となり得るでしょう。

以上、年1回評価に向けた工夫をご紹介しました。これまでの慣例や他社事例に囚われることなく、改めて適正な人事評価期間の在り方を検討される際のご参考にいただけますと幸いです。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。