誤った目標管理制度の運用ルール作り ~達成水準の書き方編~

目標管理

「定量的な達成基準を書きましょう」は正しいか?

目標管理制度運用において人事部門が回避したい事態の1つとして、「設定した目標が期末に評価できない状態」が挙げられます。このような状態では、適正な人事評価制度運用を担保することができません。

そのため、

『達成基準は定量的に書きましょう』

と運用ルールを設ける企業もいらっしゃると思います。

この内容は以下のような問題を招く可能性があるため注意が必要です。

<上記指導が及ぼす新たな問題>

目標項目:生産性向上 達成基準:残業時間10%削減

(問題点)

仕事量と残業時間はある程度比例する傾向があり、残業時間の増減だけでは生産性向

上が図られたかを判断できない。仕事量を本人でコントロールできないことも多い

目標項目:顧客満足度向上 達成基準:80点以上

(問題点)

顧客満足度調査を実施していなければ、測定できない。また、こういった調査を人事評価のためだけに実施すること自体に違和感あり

なお、上記具体例は筆者が直近目標設定研修を実施した企業で発生していた問題です。社員が定量化することを意識しすぎるがあまり、本質から外れた達成基準や測定不能な達成基準を設定する結果となっていました。

本当に重要なことは「期末に評価できること」である

人事評価制度の適正運用を図るには、期末に評価可能な達成基準を設定することが求められます。評価できる達成基準の書き方の1つとして定量基準が存在します。また、定量的な表現を使用しない書き方として、

【例】目標項目:業務範囲拡大

達成基準:●●業務をAさんから引き継ぎ、業務主担当を担える状態にする

b)具体策基準・・・期末時点の実行度合いを基準とする

【例】目標項目:人事制度改定

達成基準:今年度中に新人事制度の詳細設計及び社員説明を完了させる

といった定性的な達成基準を設定する方法があります。

本ブログの冒頭に例示した「達成基準は定量的に記述する」とルール化した企業は、定性的な書き方を認めると、曖昧な達成基準になることを危惧してのことだと推察します。しかしながら、前述した新たな問題を助長することになり、本質的な問題解決にはつながりません。次のような3つのアプローチを行うことがあるべき姿です。

<アプローチⅠ>曖昧な表現を避けるための仕掛けやツールを準備する

例えば、達成基準の中で共有化する・徹底する・・・といったワードが並ぶと、何をもって達成したか判断することが難しいです。

このような自体を回避するために、

『曖昧なワードの使用を厳禁とする』

といったルールを設けるとよいでしょう。

但し、ルールで頭ごなしに使用厳禁としてしまうと、社員はどう書けばよいか分からないといった事態に陥りがちです。こういったルールを設けるのは達成基準を具体的に記入するための措置となります。ですので、以下のような具体化するための観点をマニュアル化して人事部門から発信するとよいでしょう。

【例】共有化

・共有化できている状態とは、どのような状態ですか?

・共有化するために、どのような取り組みを行いますか?

…etc.

<アプローチⅡ>定量・定性的な書き方の使い分けをレクチャーする

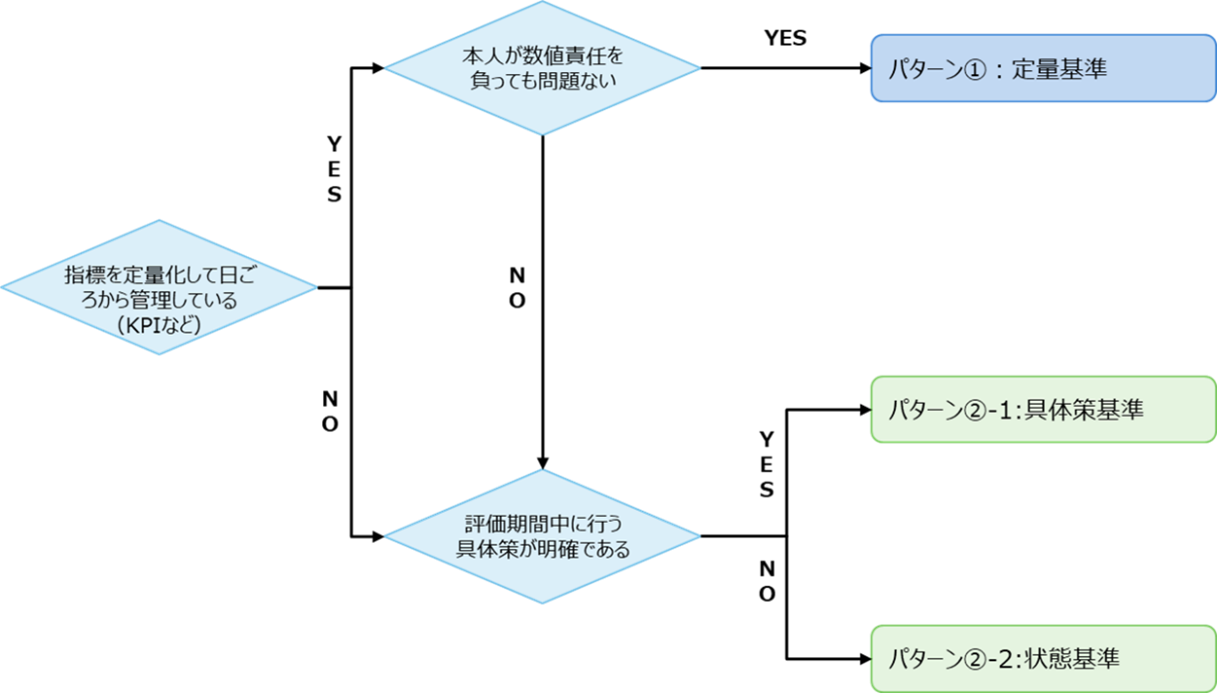

アプローチⅠでは定性的な達成基準を具体化するための方法をご紹介しました。実際の目標設定においては目標として掲げる項目に合わせて適切な達成基準の書き方を選択する必要があります。筆者は目標設定研修を数多く行ってきましたが、研修に参加された評価者のお話を伺うと、設定した目標に合わせて達成基準の書き方を使い分けることが難しいようです。ですので、筆者は研修の際には以下のフローチャートを示すことで達成基準の使い分け方をレクチャーしています。

<アプローチⅢ>正しい書き方をイメージできる状態にする

アプローチⅠ・Ⅱだけだと、社員はどのように記入でいればよいか、イメージがつきません。ですので、社員が正しい達成基準の書き方をイメージできるツールを準備してあげると効果的です。筆者が支援先等でよくお奨めするのは、これまでに設定された目標から人事部門から見て「合格」といえる目標をピックアップし、事例集として社員に公表するといった方法です。人事部門で多少加工する必要があるかもしれませんが、社員からすると自社の業務内容等にマッチした目標サンプルとなるため正しい書き方をイメージしやすくなります。少し手間がかかるかもしれませんが、貴社内でぜひチャレンジしてみてください。

今回は誤った目標管理制度の運用ルールと題して、達成基準の書き方をルール化する際によくみられる誤ったアプローチと本来あるべきアプローチをご紹介しました。本来あるべきアプローチでは具体的な取り組みもご紹介しましたが、こういった取り組みを行うと、すぐに改善する話では残念ながらありません。目標設定を繰り返しながら、徐々に改善していきます。人事部門にとって根気強さが求められる取り組みとなりますが、本ブログを参考に少しずつ改善に取り組んでもらえれば幸いです。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。