人事制度の安易な見える化に注意。社員の期待をくみ取った見せ方とは?

人事制度

人事制度を見える化すると、優秀な社員のモチベーションが下がってしまった最近とある中小企業A社の社長から伺ったエピソードです。

詳しく事情を伺うと、以下のような点が優秀な社員がモチベーションを下げた要因でした。

①これまで人事制度は社員に非公開にしていたため、社員から「頑張ればいくらもらえるか分からない」という不満の声があがっていた

②社長は社員のモチベーションにつながればと思い、大まかなモデル賃金や昇給額・賞与水準をオープンにした

③オープンにした結果、世間水準とのギャップが明らかになってしまった

④そのため、若手の有望株から「うちで頑張っても、年収は○○万円までしか上がらないのか・・・」という声が上がった

といったお話でした。

社員のためを想って人事制度を公開したにも関わらず、その逆の結果を招いてしまうのはとても残念です。人事制度を見える化することはメリットもある反面、デメリットもあります。社員にとってポジティブな見え方にならなければ、社員の期待を裏切るだけの結果になります。そういった意味では、人事制度をオープンにする際は、社員が期待感を持てる人事制度の魅せ方になるよう工夫することが肝要です。

◆期待感を持たせる人事制度の魅せ方とは?

冒頭に述べたエピソードを踏まえて、A社では次のような改善に取り組まれました。

①ルールにあえて曖昧さを残し、杓子定規に決まる印象を与えない

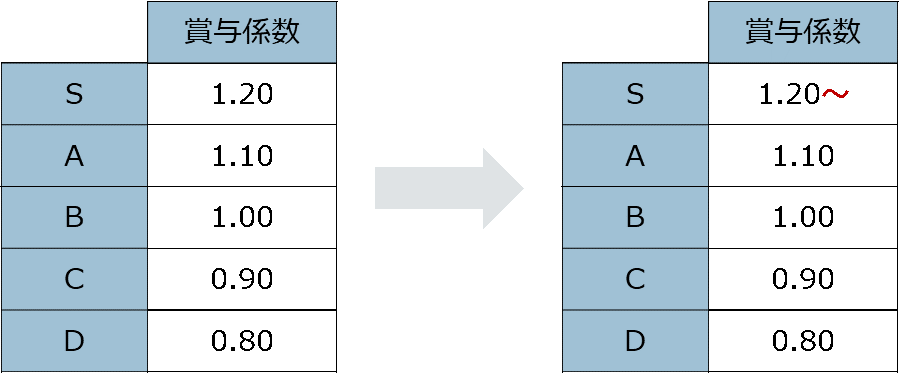

A社の賞与制度は人事評価結果に応じて基本給に係数を乗じてメリハリがつく仕組みとなっており、当初左図のような形で社員に公開していました。ただ、賞与支給月数が毎年大幅に変わらないことも相まって、社員からすると賞与がいくらになるかが凡そ計算できる状態になっていました。社長としては、これまで優秀な社員には世間相場と遜色ないように多少の上乗せを実施していたこともあって、こういった受け取り方をされることは本意ではありませんでした。そういった点を踏まえて、右図のような「S評価1.20~」といった形であえて曖昧さを残し、「優秀な社員には上乗せする意思がある」ことを社員に示す魅せ方に見直すことにしました。

②有名無実化させないためのルールも追加公表する

社員に示すだけで、実態が伴わなければ社員の期待を裏切ることになります。そこでA社では、これまで社長が実施されてきた制度運用上の措置を以下のような形でルールとして追加公表されました。

●当社では優秀な社員に賞与・昇給で十分に報いることを方針としています。

●この方針に則って、S評価取得者に対しては通常の昇給・賞与に加えて、世間相場を勘案した昇給・賞与の上乗せを社長裁量により行います。

なお、上記のようなルールを公表すると、「S評価はどうせいない」「社長に気に入られた者ばかりになる」といった声が社員から上がる可能性も危惧されました。そういった点も踏まえて、A社では以下のような対策も講じました。

●S評価はA評価取得者から若干名を毎年役員・部門長と協議して決定します。

今回はA社の事例をご紹介しましたが、読者の中には「当社にも過去似たようなことが・・・」と思われた方もいらっしゃるのではないかと推察します。せっかく良い人事制度を作り、公表したとしても、社員がどのように受け取るのか分かりません。したがって、意図した受け取り方になるように人事制度の魅せ方は慎重に検討することが肝要です。改善前のA社のように、社員の期待を裏切る結果にはならないように社員の期待感をくみ取り、それに応えられるような魅せ方を模索してみてください。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。