管理職のなり手をどのように増やせばよいのか? 評価制度でできる工夫と運用面のポイント

人事考課(人事評価)

管理職のなり手不足の原因:人員構成の変化

近年、様々な企業で管理職のなり手がいないという声を耳にする機会が増えています。この点について世間では、責任を増やしてまで昇進を望まない若者が管理職を敬遠する、といったように語られています。ところが経営者や人事担当者の話をよく聞いてみると、そのような志向性を除いてもなお、社内のマネジメントのスキルを持った人材が、以前と比べて極めて少なくなっているのではないか、とのことです。

時代とともにマネジメントの難易度が高まっている、ということもあるでしょう。それにくわえて組織の人員構成の変化により、マネジメントの経験を通じてスキルを高める機会が減少してしまっているのではないか、と筆者は考えています。かつては各部署に若手社員が豊富に配置されていたことから、年次を重ねると自然と後輩ができ、その指導や監督を通じて管理職となる以前からマネジメント経験を得ることができたでしょう。しかし現在、少子高齢化の影響や採用競争の激化により、以前と比べて後輩ができにくくなり、結果としてマネジメント経験を積む機会が減少している、ということです。

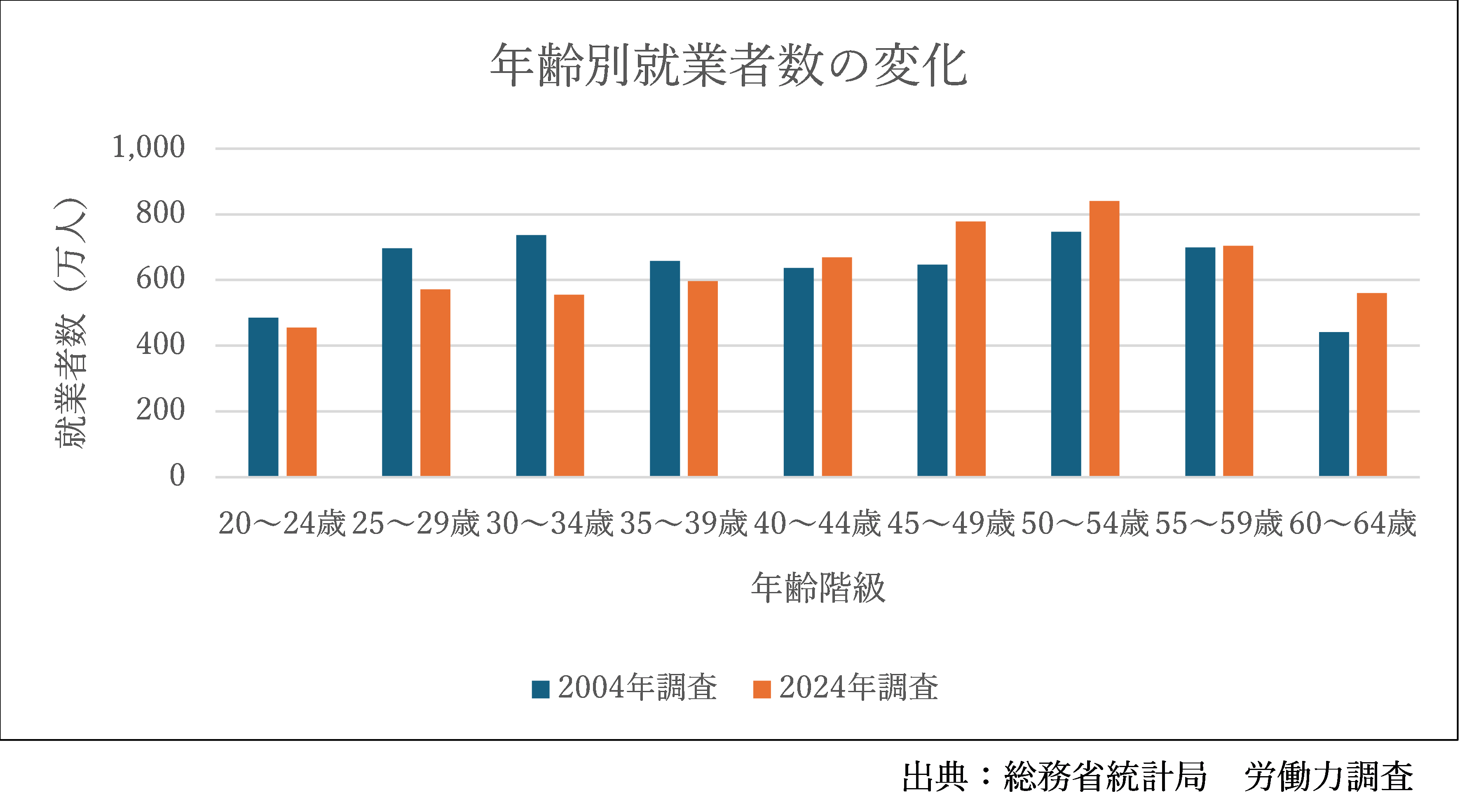

少子高齢化(下図参照)は人口動態によるものであり、またそれが採用競争の激化を引き起こしています。であれば、採用や配置の工夫などでの解決がそもそも困難であるといえます。自然にマネジメント経験を積むことのできる環境はもはや手に入らないものと考え、そのような環境を今後は企業が意図的に設計していくことが不可欠といえるでしょう。

評価制度の改定を通じて対応した事例

この課題に対して、ある企業では次期管理職プールの形成を全社的な重要課題と位置付け、評価制度に反映することにしました。管理職には「いかに部下にマネジメント経験を積ませたか」、非管理職の上位等級者には「いかにマネジメント経験を積んだか」を、評価の対象としました。

マネジメント経験の具体例として想定していたのは、小規模プロジェクトにおけるリーダー、定例会議の議事進行や週報・日報のとりまとめといった管理職業務の一部代行、新人の教育計画の立案と遂行およびメンターとしての役割遂行などです。またこのような役割は流動的なものが多いため、期初に目標を設定して達成度を評価する目標管理によるものではなく、期末に実績をベースに評価する方式としました。

設計に際しては以下の2点について留意しました。まず現任の管理職にとって、次期管理職プールの形成という課題は、自らの後任を育成すること、ひいては自分が役職を降ろされるといった不利益を被る可能性を想起するものとなりえます。そのようなリスク回避に向けて、部下に一定以上のマネジメント経験を積ませた実績をあげた場合は、60歳定年時の給与の減少幅を緩和するというインセンティブを設定しました。

次に、次期管理職候補を明示するということを、あえて避けました。例えば「副課長」「副支店長」といった肩書を付与することによって、本人に次期管理職という自覚を促し、マネジメント経験を積むことの効果をより高めることが可能となります。一方で昇進者の決定には経営判断ほか様々な要因が影響し、必ずしも昇進を期待させた人材が選ばれるとは限らないというリスクがありました。くわえて管理職への昇進を目指さずとも、マネジメント経験を積むことは広く業務に役立つでしょう。これらの理由から、この企業ではあくまで全社的な人材育成施策の一環として、マネジメント経験を積ませる対象を非管理職上位等級者のように広く設定しました。

上記にくわえて、このようなマネジメント経験を単なる作業で終わらせず、学びにつなげる工夫も重要です。とはいえ都度レポートの作成を求めると、その確認も含めて現場の負担につながってしまいます。そこでこの企業では各自のマネジメント経験がひと段落した時点で、上司との定例面談の中で本人による振り返りと、上司によるフィードバックを行うようにしました。

このようなマネジメント経験を積む機会の減少により、管理職のなり手不足が起きている企業は多いのではないでしょうか。この問題に対しては、単純に処遇を引上げたり業務負担を軽減させたりして、管理職の魅力を確保するだけでは十分とはいえません。ここで紹介した取り組みを、自社の状況に応じて参考にされてはいかがでしょうか。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。