「会社の方針・価値観が社員に伝わらない!」評価制度の問題をコミュニケーションモデルから見直す

人事考課(人事評価)

一般的に、人事評価制度は、社員の仕事ぶりを測り、その結果を報酬差の根拠とする仕組みです。社員は人事評価表を見て、自分に求められている働きを理解し、なるべく良い評価を得られるように仕事をしようとします。この構図は、評価制度を通じて、会社が社員に「どんな貢献をしてほしいか」というメッセージを示している、と解釈できます。

例えば、個人プレーを重視する会社が「部署ではなく個人単位の業績」を評価指標にする場合がありますが、これは「個人の結果を評価しますよ」というメッセージです。

他にも、会社が「結果ではなく行動」を評価指標にする場合、「たとえ結果にならなくても、行動したことを評価しますよ」というメッセージが社員に示されています。

このように、評価制度には「会社の方針や価値観を社員に伝えるツール」としての一面があると言えます。

■「伝わらない」が発生する原理 ~「コミュニケーションモデル」から考える~

ここで問題の原因を探るため、「そもそも、どうしたら言いたいことが上手く伝わるのか?」ということを、コミュニケーションの視点から考えてみます。

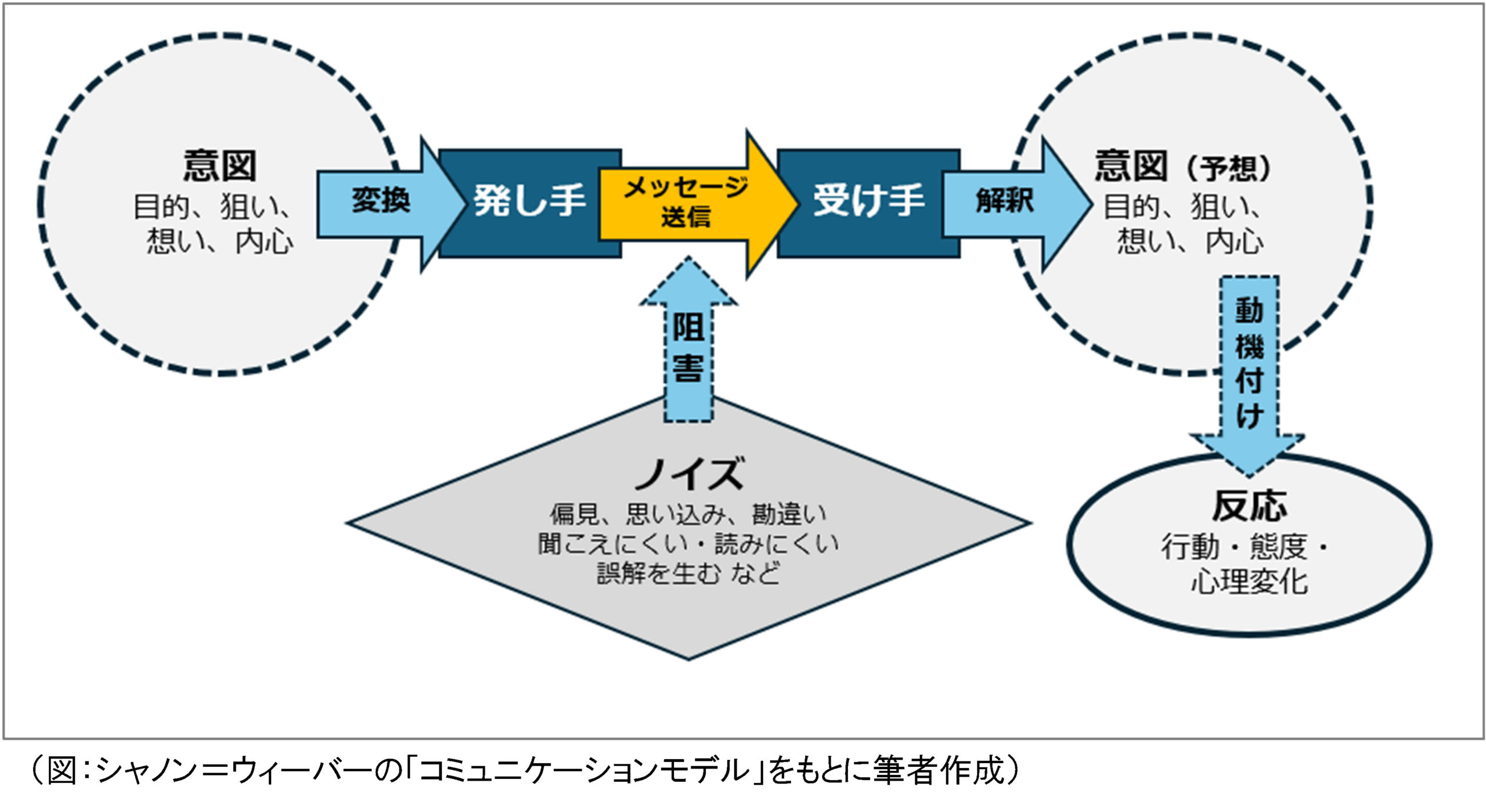

以下の図をご覧ください。こちらは、通信の原理を人間のコミュニケーションに応用した概念図(シャノン=ウィーバーの「コミュニケーションモデル」)を参考に、筆者が作成したものです。

この図からは、コミュニケーションには次の3つの段階があることがわかります。

①発し手が伝えたい意図をメッセージに変換する

②メッセージが送信される

③受け手がメッセージから発し手の意図を解釈する(解釈した結果、行動が動機付けられる)

この段階を評価制度に当てはめるなら、発し手は会社、受け手は社員です。「我が社ではこんな貢献を求めています」という方針や価値観が「発し手の意図」であり、それが評価制度というメッセージに変換されて、社員に提示されます。

ここで、コミュニケーションがうまくいかない、すなわちメッセージや意図が「うまく伝わらない」原因は、段階ごとに次のように整理できます。

①発し手の意図がメッセージに十分に落とし込まれていない

②メッセージにノイズが混入している

③受け手の解釈がうまくいってない

ノイズとはメッセージの伝達を妨げるものです。具体的には文字が読みにくい・音声が聞こえにくい・情報が多すぎる等の物理要因の他、偏見や思い込み、勘違い等の心理要因も含まれます。つまり、発し手がどれだけ意図を込めていても、メッセージを阻害するノイズがあると、受け手には伝わりにくくなるため、ノイズを減らす工夫が必要です。

このことを踏まえると、上記で挙げた「上手く伝わらない」原因を点検する観点は、以下の通り整理することができます。

①会社として伝えたい方針・価値観は、評価制度に落とし込まれているか?抜け漏れはないか?制度の表現は適しているか?

②メッセージのノイズは減らせないか? 情報が多すぎてわかりにくかったり、誤解を招く表現になってはいないか?

③社員は、評価制度の意図を理解できているか?評価制度や会社の方針・価値観を理解する機会(説明会や面談など)はあるか?

■「社長の想いが社員に伝わらない」A社の評価制度改定

ここで、より具体的に問題を捉えるため、筆者が過去にご相談を受けたA社の事例をご紹介しましょう。

– – – – –

A社は近年業績が優れないこともあり、評価制度の抜本的な見直しを進めていました。社長は現在の評価制度について「うちは成果主義。売上や行動実績で評価に厳しく差をつけているが、なぜか結果が伴わない」と疑問を持っていました。

そこで現行の人事評価表等を確認すると、以下の状況がありました。

✓人事評価表には、「売上目標達成率」や「顧客への提案件数」が項目に設定されている。成果主義という方針は伝わりそうです。

✓その一方で、スキル評価の項目が50個と非常に多く、内容も幅広い状態。これでは社員は、成果を挙げることより、多様なスキルが求められることの方が印象に残りそうです。

✓実際に社員インタビューをしても、社長の「成果主義」という方針はあまり伝わっておらず、社員の目標達成意識は高くないように見受けられました。

– – – – –

この事例をコミュニケーションモデルに照らして考えると、社長の意図が伝わらない原因は「ノイズ」であることが考えられます。評価項目の数が多く内容も幅広いため、「成果によって厳しく差をつける」というメッセージが他の情報に埋もれてしまっていたのです。

そのため、A社では「評価項目を絞りこむ」ことで、「社長の想いが社員に伝わる」ように評価制度の設計を進めました。

ご支援をしていると、A社のように評価制度が絞り込めていないため「会社が何を評価したいのか分からない」という社員の声を伺うことがよくあります。ですので、例えば人事評価表を作成する際は、社員に伝えたいメッセージが明確にわかるように、評価項目はなるべく絞ることを心がけてみてください。

■まとめ

本稿で取り上げた「評価制度が上手く浸透しない」という問題について、経営者や幹部社員の方が「管理職がきちんと説明していないからだ」「社員の理解度に問題がある」とお話しされるのを耳にすることがあります。

ここまでのお話を踏まえて、評価制度をコミュニケーションの一種と捉えるなら、こうしたスタンスでは不十分だとお分かりになるかと思います。人同士のコミュニケーションと同様、真っ先に「受け手が悪いんじゃないか?」を疑うのではなく、まずはメッセージの内容や伝え方に問題がないか?を点検し、発し手として改善できる点を探るスタンスをもつことが、制度浸透の第一歩目だと私は思います。

その上で、受け手である社員の理解度が高まるように、説明会や研修といった機会提供を行えるとなお理想的でしょう。

皆さんの会社の評価制度は、社員にとってわかりやすいメッセージになっていますか?これを機に一度、見直してみてはいかがでしょうか。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。