制度を形骸化させない!アジャイルで進化する人事制度運用

人事制度

本ブログの内容

1.形骸化する人事制度

2.アジャイルとは

3.人事制度運用にアジャイルを応用する

4.アジャイルな人事制度運用が向く会社、向かない会社

5.アジャイルな人事制度運用を成功させる条件

6.まとめ

1.形骸化する人事制度

人事制度は、導入した瞬間がゴールではなく、そこからの運用が本番です。しかし現実には、せっかく制度を作っても数年後には形骸化し、社員にとって「わかりにくい」「形だけの仕組み」になってしまうことが少なくありません。

制度が形骸化してしまう背景には、いくつかの要因があります。外部環境の変化に対応できないこと、制度が現場の実態に合わなくなること、そして社員に十分浸透せず、ルールとして形だけが残ってしまうこと。制度を設計した当時は理にかなっていても、数年経つと現場とのズレが生じ、「制度があるのに機能していない」という状況に陥りやすいのです。

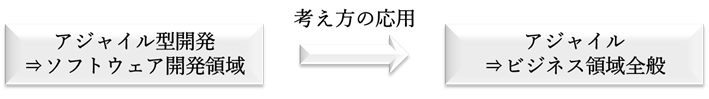

こうした課題に対応する考え方として注目されているのが「アジャイル(Agile)」です。本来はソフトウェア開発から生まれた概念ですが、変化を前提に短いサイクルで改善を重ねるというアジャイルの発想は、人事制度運用においても強力な武器となります。

2.アジャイルとは

アジャイルは、従来の「ウォーターフォール型」の進め方と対比されます。ウォーターフォール型では、最初に詳細な設計を固め、設計 → 実行 → 検証 → 完成という流れを一方向で進めます。一貫性や全体の整合性を確保できる反面、途中での修正や変更が難しく、環境やニーズの変化に対応しにくいという課題があります。

一方、アジャイルは「変化を前提に短いサイクルで改善を重ねる」ことを特徴とします。小さく試し、結果を振り返り、修正しながら進める。この繰り返しによって、スピードと柔軟性を両立できるのです。

アジャイルの考え方を整理すると、次の4つに集約できます。

・小さく始めて素早く検証する

大きな仕組みを一度に作り込まず、小規模に導入して結果を確かめる。

・短いサイクルで振り返りと改善を繰り返す

一度決めた方法を固定せず、定期的に見直して修正を加える。

・関係者と対話しながら進める

作り手だけで完結せず、実際に使う人の声を取り入れて改善する。

・変化を前提に柔軟に対応する

完成品をゴールとせず、環境やニーズに合わせて調整を続ける。

これらは本来ソフトウェア開発の考え方ですが、「一度作ったら終わり」ではなく「常に進化させる」という思想は、他の分野にも応用できる汎用的な原則です。

3.人事制度運用にアジャイルを応用する

人事制度は、導入して終わりではありません。外部環境の変化にさらされるだけでなく、社内での浸透度合いや、組織・社員の成長段階によっても、求められる姿は変わっていきます。制度をそのまま放置すれば、現場とのギャップが広がり、次第に形骸化してしまう危険性があります。

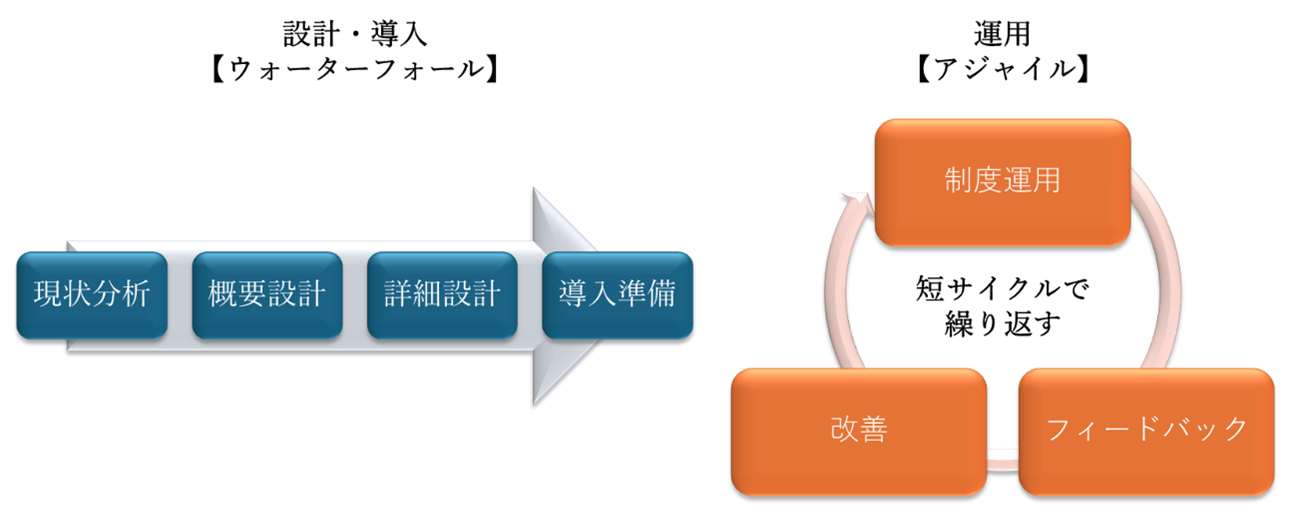

ここで重要なのは、人事制度を「設計・導入」と「運用」という二つの段階に分けて考えることです。

■設計・導入の段階

この段階では現状分析を踏まえ、等級制度・評価制度・賃金制度を作り込み、さらに綿密な賃金シミュレーションや移行措置の検討を行う必要があります。これらは会社方針や中長期の経営戦略との整合性を確保しながら、一貫性をもって体系的に設計することが求められるため、ウォーターフォール的に進めるのが適しています。

■運用の段階

一方で、導入後の運用段階では状況が異なります。制度は固定した瞬間から環境や組織の変化にさらされ、徐々にズレが生まれていきます。ここで必要になるのがアジャイルの発想です。小さく試し、短いサイクルで振り返り、社員やマネージャーとの対話を通じて柔軟に改善を重ねていく。こうした運用を続けることで、人事制度は「形骸化する仕組み」ではなく「成長に合わせて進化する仕組み」として機能し続けます。

具体的な実践例としては、次のような取り組みが挙げられます。

・四半期ごとに制度運用のレビューを行い、改善点を反映する(年1回の大規模見直しではなく、小さな修正を積み重ねる)

・導入後の初期段階で特定部門のフィードバックを重点的に収集し、早期に改善点を反映する

・社員やマネージャーからの意見を定期的に収集し、評価基準や運用ルールに反映する

・会社の成長段階や事業戦略の変化に応じて、等級定義や評価項目を柔軟にアップデートする

・評価面談やフィードバックの運用状況をモニタリングし、評価者研修やガイドラインに反映する

・制度運用に関するデータ(評価分布、昇格状況、納得度調査など)を定期的に分析し、改善材料として活用する

つまり、「設計・導入の段階ではウォーターフォール的に制度の骨格を固め、運用段階ではアジャイル的に柔軟に改善を重ねる」、この二段構えこそが、人事制度を長期にわたり進化・成長させるための鍵になります。

4.アジャイルな人事制度運用が向く会社、向かない会社

アジャイルな人事制度運用は、すべての会社に万能というわけではありません。組織規模や文化、経営方針によって適性があります。

■アジャイルが向いている会社

(1)規模が比較的小さい会社

(2)環境変化が激しい業界に属する会社

(3)経営層が柔軟性を重視している会社

(4)コミュニケーションが活発な会社

■アジャイルが向かない会社

(1)大企業や官公庁のように規模が大きい組織

(2)変化よりも安定を重視する会社

(3)トップダウン型で現場の声が反映されにくい会社

このように、アジャイル運用は「組織規模が比較的小さく、変化を受け入れる文化がある会社」で効果を発揮しやすいといえます。逆に、ルールの一貫性を何より重視する組織では、アジャイルよりもウォーターフォール型での安定運用が適している場合もあります。重要なのは、自社がどちらの特性を持つのかを見極めることです。

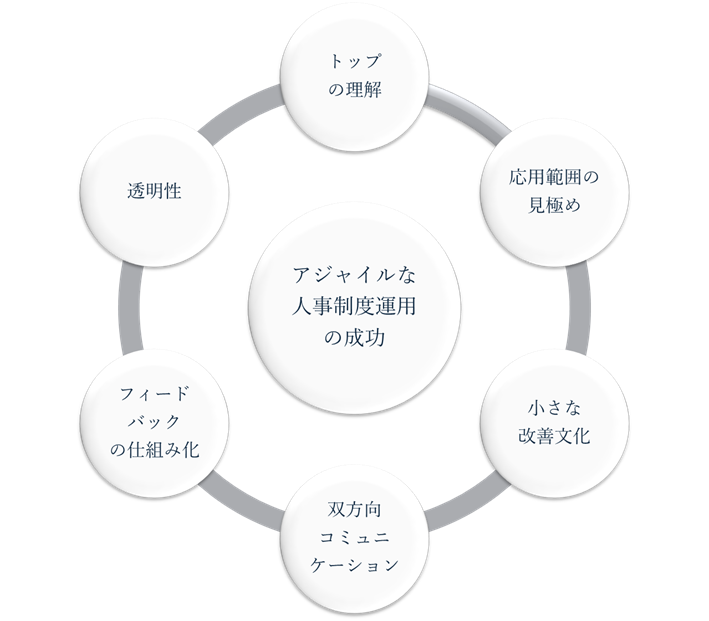

5.アジャイルな人事制度運用を成功させる条件

では、アジャイルな人事制度運用を取り入れるときに、どのような条件を整えれば成功につながるのでしょうか。単に「短いサイクルで改善する」だけでは、場当たり的な制度変更になりかねず、成功のためには、次のような条件が欠かせません。

(1)トップの理解と後押し

(2)アジャイルの応用範囲の見極め

(3)小さな改善を許容する文化

(4)現場との双方向コミュニケーション

(5)フィードバックを仕組みに組み込む

(6)制度改善の透明性を高める

以上の条件が整えば、アジャイルな制度運用は単なる「場当たり的な修正」ではなく、組織を成長させるための持続的な改善活動につながっていきます。つまり、アジャイル運用の成功は「経営の理解」「文化」「仕組み」の3つがそろって初めて実現するのです。

6.まとめ

人事制度は導入して終わりではなく、環境の変化や組織の成長に応じて常に見直しが求められます。設計・導入の段階では、経営戦略と整合性を持たせて体系的に作り込むことが必要であり、ここはウォーターフォール的な進め方が適しています。

一方で、導入後の運用はアジャイルの発想が有効です。短期的な改善が適する部分については、現場の声を反映し小さな改善を続けることで、制度は形骸化することなく成長し、組織の力を引き出す仕組みへと進化していきます。

制度を「固定的なルール」ではなく「進化し続ける仕組み」と捉えることを、ぜひ皆さんの会社でも取り入れてみてはいかがでしょうか。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。