職務評価について (5)要素別点数法

人事制度

前回のブログでは、「職務評価」における4つの一般的な方法うち、3つ目として「要素別比較法」を取り上げました。今回のブログでは、4つ目の方法である「要素別点数法」について、具体的な実施方法とメリット・デメリットを解説していきます。

職務評価の4つ目の方法である「要素別点数法」については、複数の評価項目(職務構成要素)ごとに職務の価値/レベル等の評価を行い、その結果に基づいて総合評価を行う、という意味では、前回の「要素別比較法」と同じアプローチになります。

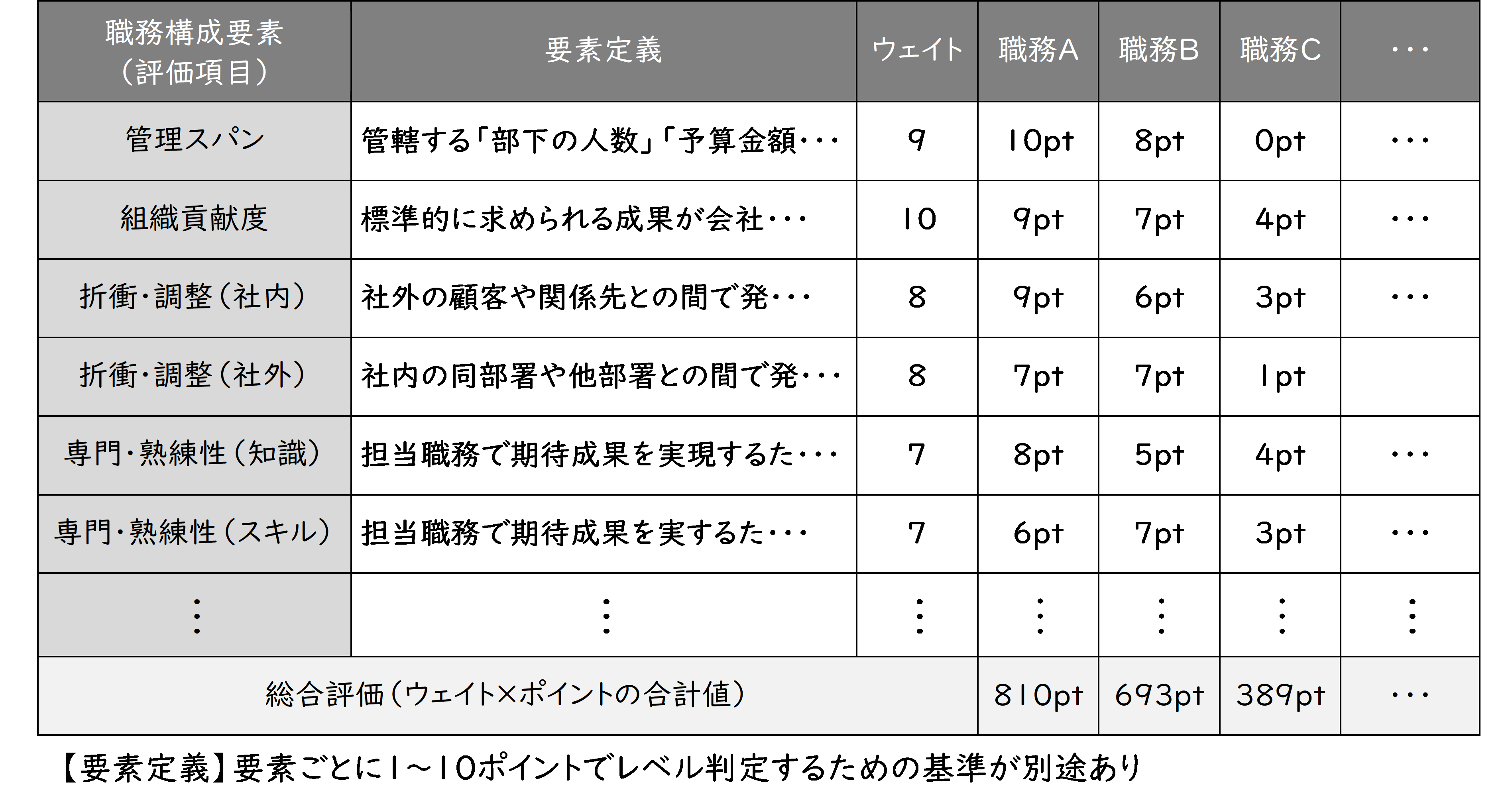

しかしながら、この「要素別点数法」が要素別比較法と大きく異なるのは、評価の結果を「点数(ポイント)」で表すという点です。例えば、下図については、前回の要素別比較法のイメージ図を点数法にアレンジしたものになります。要素別比較法では、項目ごとの評価/判定は「5段階のレベル判定」にしていましたが、今回の「要素別点数法」では、「0~10ポイント」の11段階で点数評価を行っています。

前回の素別比較法との2つ目の大きな相違点は、評価項目ごとに「ウェイト」を設定している点です。例えば、10個の評価項目(職務構成要素)を設定した場合であっても、最終的な総合評価を行うにあたっては、それぞれの評価項目の“重み付け(重要性度合い)”を反映したいというケースもあるでしょう。例えば、「管理スパン」や「組織貢献度」は、最終的な職務レベルを判定するにあたり特に重視したい、といった場合です。その際、この「ウェイト」の部分で項目ごとの重み付けを反映することになります。

要素別比較法との3つ目の相違点は、総合評価の算出方法です。前回の要素別比較法の場合、総合評価の算出にあたっては、「項目ごとのレベルを踏まえて総合的な判断に基づき評価を行う」という方法にしていました。従って、良くも悪くも、最終評価の部分で調整が可能な仕組みとしていました。

一方、今回の「要素別点数法」の場合、単純に「項目ごとのウェイト×ポイントの合計値」によって総合評価点を出します。そして、この総合評価点が高いほど職務価値/レベルが高い、という結果になります。従って、前回の要素別比較法とは異なり、(総合評価に際しての)“遊び”の部分は無くなるものの、逆に4つの職務評価方法の中では、最も客観性の高い仕組みであると言えます。

職務評価のコンサルティングを行っている人事コンサルティング会社では、大抵の場合、この 「要素別点数法」を採用しています。(当該サービスを受ける)顧客企業にとっても、職務価値/レベルが「点数」で表されることになるので、「分かりやすい」「社員に説明しやすい」・・・といったメリットがあります。従って、この「要素別点数法」のメリットとしては、「(4手法の中で)最も客観性が高い」「職務ごとの細かいレベル差を出しやすい」といった点が挙げられます。

一方、デメリットとしては、「要素別比較法と同様に煩雑である」「悪い意味で“遊び(調整)”の部分が無い」という点になります。

次回(以降)のブログでは、職務分析と職務評価に関する総括として、「職務分析・職務評価の実施ポイントと留意点」というテーマで具体的な解説を行いたいと思います。

※コラムは執筆者の個人的見解であり、人事戦略研究所の公式見解を示すものではありません。