無料動画

人事制度の基本講座動画や厳選人事セミナー動画を、完全無料でご視聴いただけます。

商社・卸売業の人事制度設計のポイント

商社・卸売業の業界特性を抑えた人事制度設計の基本を解説

商社・卸売業の人事制度設計のポイント

約10分

動画の内容

営業社員のパフォーマンス最大化を実現するための、人事制度設計のポイントをわかりやすく解説します。

ーもくじー

クリックすると、「商社・卸売業の人事制度設計のポイント」動画の文字起こし(各パート)が表示されます。

はじめに

皆様こんにちは。株式会社新経営サービス、人事戦略研究所の田中と申します。

本日は、商社・卸売業の人事制度設計のポイントについて、業界の特性を踏まえながら解説いたします。ぜひご参考になさっていただければと思います。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

商社・卸売業の人事制度設計のポイント

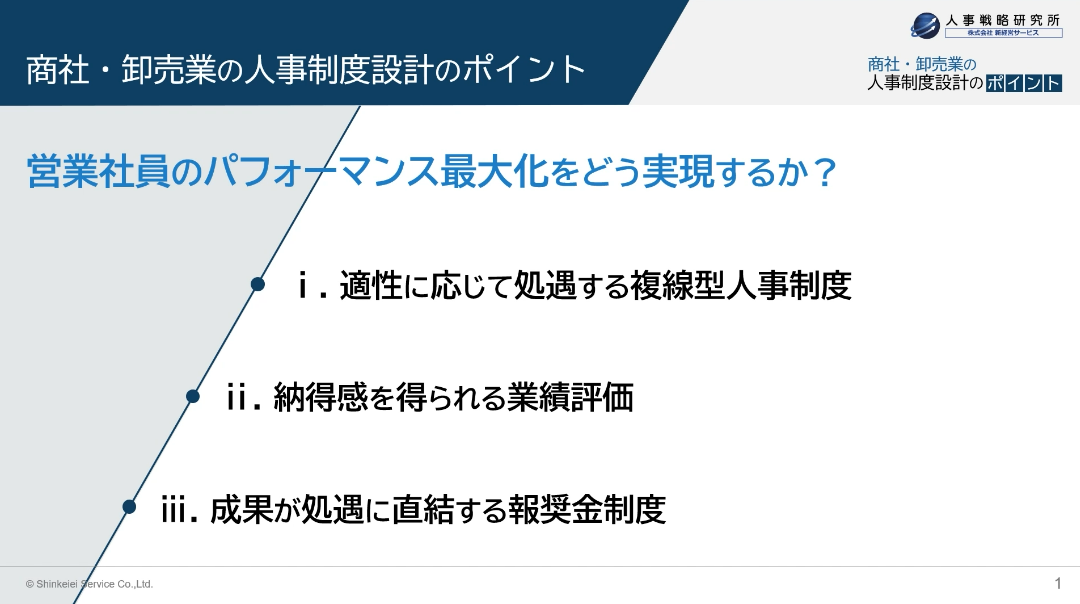

まず、商社・卸売業における人事制度設計のポイントについて述べていきます。

この業者においては、やはり営業社員のパフォーマンスが企業の業績に直結するという意味で、最も優先すべき人事課題と言えます。

であれば、人事制度の設計に際しても、その営業社員のパフォーマンスの最大化をいかに実現するかを念頭に置くべきです。

その際の取扱いテーマの例として、本動画では、次に述べる3点を順に紹介いたします。

1点目は、適性に応じて処遇する複線型人事制度

2点目は、納得感を得られる業績評価

3点目は、成果が処遇に直結する報奨金制度 です。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

制度改定事例① 複線型人事制度の設計

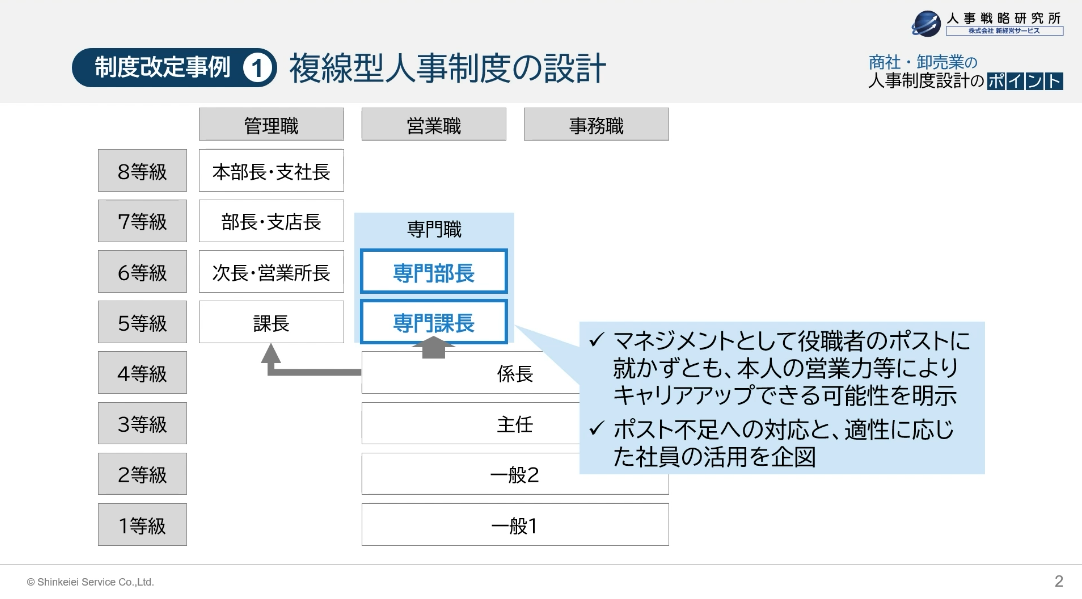

はじめに、複線型人事制度の設計について解説いたします。

日本の経済が成熟期を迎えて久しく、多くの企業では、今や組織拡大のフェーズを終えているでしょう。

もし、仮に組織の拡大期であれば、優秀な社員は、課長や部長といった、組織内のポストをあてがうことで処遇できますし、より上位のポストを目指し昇進することを、キャリアパスとして提示できていました。

しかしながら、今はそうではありません。ポストは限られた役職者で占められ、その交代が起こるということはまれです。であれば、優秀な営業社員に向けて、異なるキャリアパスを提示する必要があります。

そのような際には、複線型人事制度が有効な解決手段となります。

これは営業のスキルや実績など、プレイヤーとして極めて優秀な社員であれば、専門職として処遇し、マネジメントの責を負わずとも、課長やそれ以上の管理職に相当する等級や給与水準まで、昇格や昇給を可能とする仕組みです。

これによりポストが埋まり昇進ができずとも、本人の営業力等によるキャリアパスを提示することが可能となります。

また、マネジメントよりもプレイヤーの適性がある社員の活用も実現できます。

ただし、この複線型人事制度の導入や運用に際しては、いくつか留意点がありますので、それを次に述べます。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

制度改定事例① 複線型人事制度の留意点

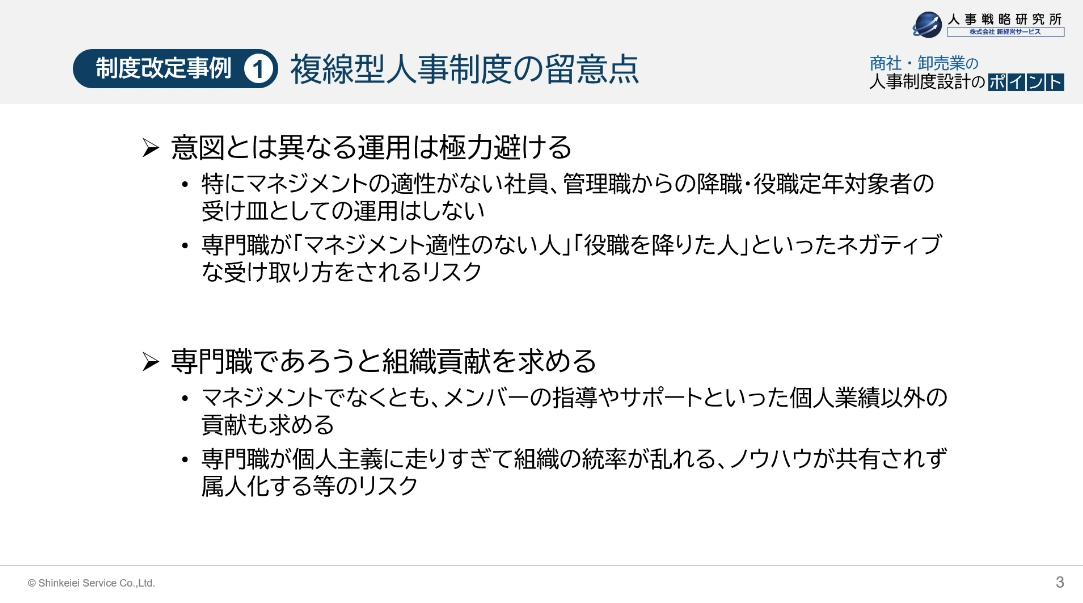

複線型人事制度の留意点は、次の2点です。

1点目は、「意図とは異なる運用は極力避ける」ということです。

専門職というポストに就かない上位等級者という位置づけは、ともすれば、様々な用途に使われがちです。

例えば、「マネジメントの適性がなく、しかしながら、専門職としてのプレイヤースキルもないがために昇格できない社員の昇格先とする」あるいは「管理職から降職となった社員や、役職定年となった社員の受け皿として活用する」などが考えられます。

しかしながら、このような運用をすることで、専門職が「マネジメント適性のない人」「役職を降りた人」といった、ネガティブなイメージが定着しかねません。

それによって、専門職としてのキャリアパスの魅力が低下し、「優秀な営業社員の活用」という、本来の意図が実現できなくなるリスクがあるため、避けるべきといえます。

2点目は、「専門職であろうと組織貢献を求める」ということです。

マネジメントでなくとも、たとえばメンバーの指導やサポート、部署の業績管理、あるいは部門の方針策定のサポートといった、個人業績以外の貢献を可能な限り期待し、また、そのような行動や成果を実際に査定すると良いでしょう。

そうでないと、「個人主義に走りすぎて、組織の統率を阻害する」あるいは「せっかくの優秀社員のノウハウやアイデアが組織内で活用できない」あるいは、それどころか、場合によっては「顧客や業務の属人化を招いてしまう」というリスクもある、ということを留意するようにしてください。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

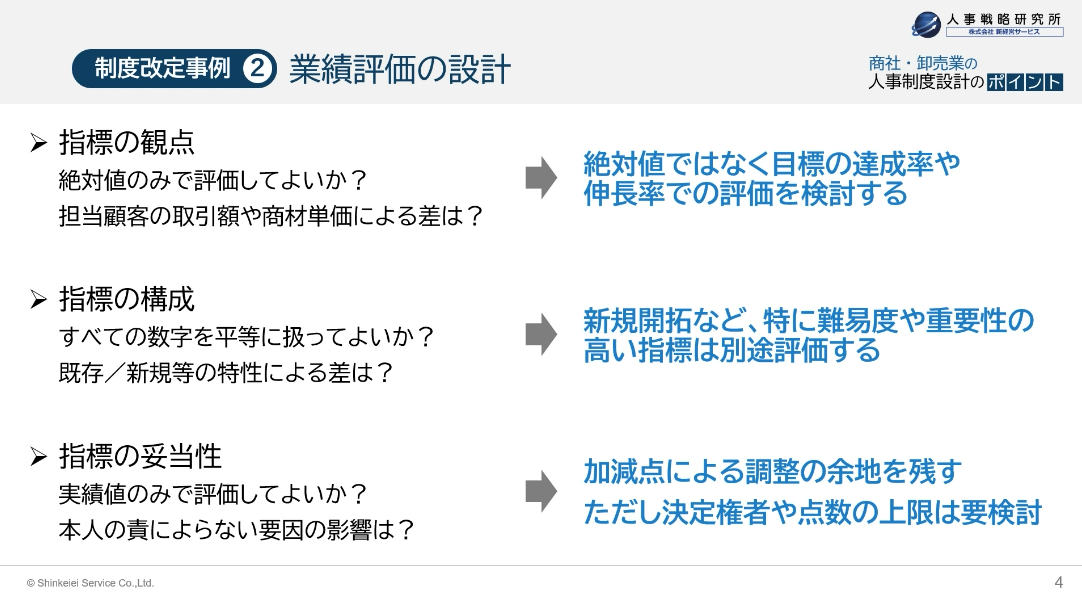

制度改定事例② 業績評価の設計

次に、業績評価の設計について解説いたします。

商社・卸売業においては、営業社員に期待することは、詰まるところ、売上や粗利の数字を上げることであり、であれば、そのような個人業績を評価することになるでしょう。

とはいえ、その業績評価を安易に設計してしまうと、仕組みの不公平さから、社員の納得感を得られないがために問題を招くこともあります。

そこで設計に際しては、次に述べるような3つの観点から検討するということをおすすめします。

1点目は「指標の観点」です。単純に売上高や粗利高といった、絶対値の指標で全員を評価してしまうと、担当顧客の取引額や、メインの商材単価による差といった、本人に期待すべき営業努力以外の面で、不公平な差が表れる可能性があります。

であれば、絶対値の代わりに、「担当顧客や商材の特性を踏まえた目標を設定した上で、その達成率に基づき評価する」あるいは、「1年前からの数字の伸び率で評価する」というふうな工夫を含めて検討すると良いでしょう。

2点目は「指標の構成」の観点です。全ての数字をひとまとめにして、扱ってもよいのか。一例を挙げると、新規開拓先からの受注は、既存顧客からのものよりも、組織にとって重要、かつ達成が困難かもしれません。あるいは、顧客ではなく商材においても、自社で製造している商品など、より優先度が高いものがあるかもしれません。

であれば、そのような営業成果を認め、促すために、それ以外の業績とは区別して評価するとよいでしょう。

3点目は「指標の妥当性」です。前任者の引継ぎで目標が簡単にクリアできた、あるいは、先方都合の取引停止など本人は手の出しようがない理由で目標が大幅未達だった、といったように、必ずしも実績値が妥当とは限らないケースもあります。

そのような場合に対処するため、加減点による余地を設けておくということも一案です。ただし、あくまで例外とし、決定権者や点数の上限、可能であれば適応するケースもふくめて事前に決めておくことで、スムーズな運用が可能となるでしょう。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

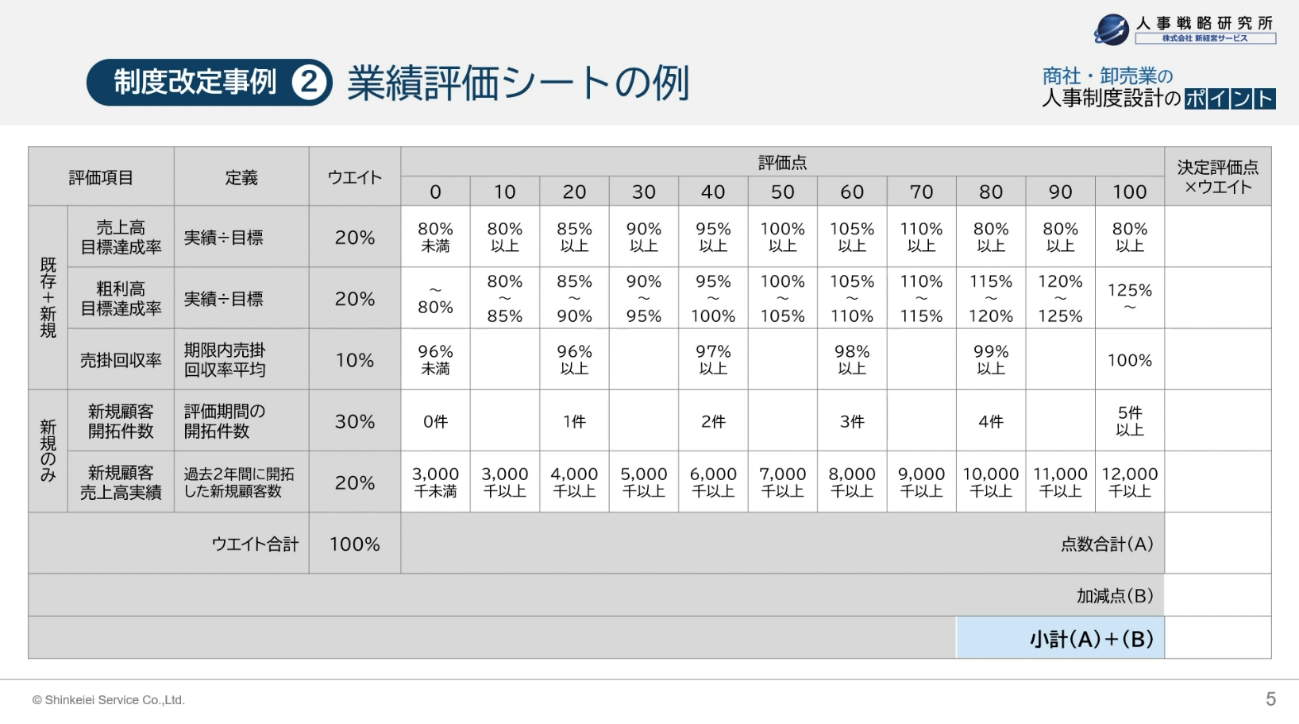

制度改定事例② 業績評価シートの例

前のスライドで述べた内容をふまえた、業績評価表のサンプルを掲載します。

ここでは、社員の業績評価の納得度を高めるために、売上高と粗利を目標達成率で評価するとともに、新規については、顧客開拓件数、新規顧客の売上高実績、という観点から別に評価する、ということとしています。

あわせて、外部環境の変化など、本人の責任によらない影響を加味するために、加減点枠を設けています。

なお、ここでのサンプルは、個人の実績のみを評価対象としていますが、たとえば、組織での成果創出に向けた連携を促すのであれば、部署の売上や粗利を評価対象とすることも考えられます。

部署に期待する業績指標に応じて、また同じ部署でも等級ごとの期待役割に応じて、柔軟に設定するとよいでしょう。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

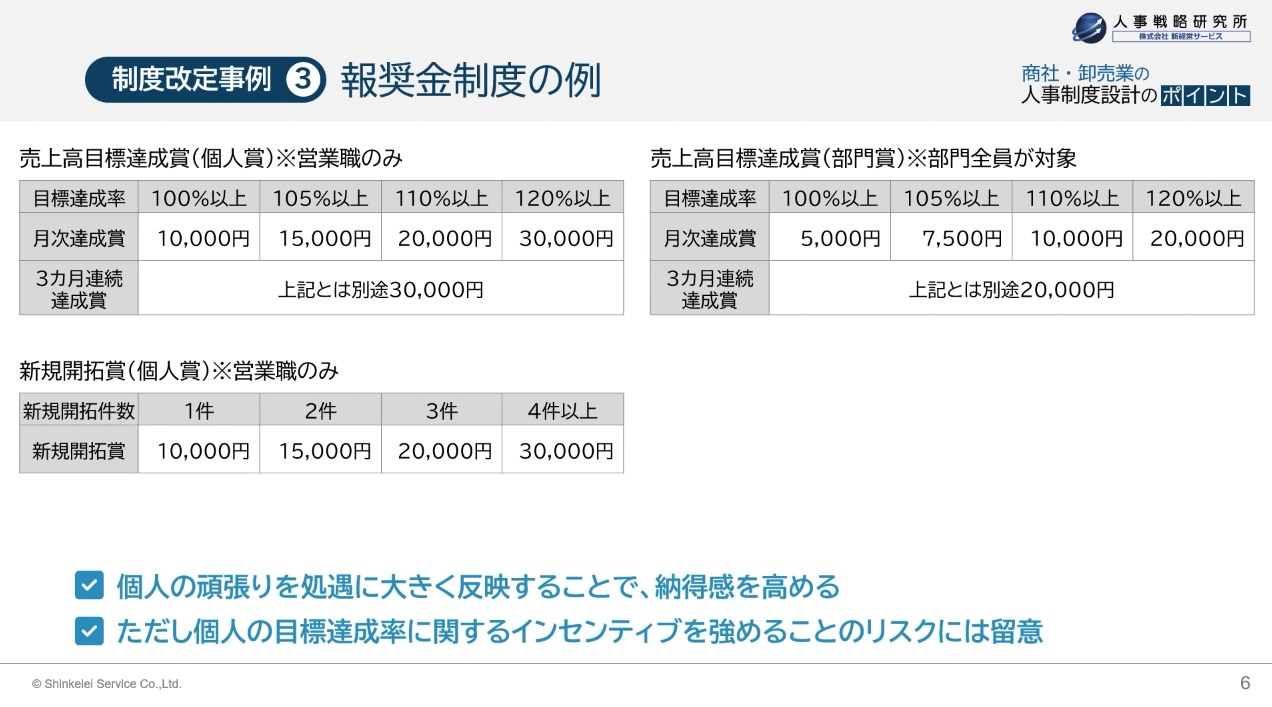

制度改定事例③ 報奨金制度の例

最後に報奨金制度の事例について、解説いたします。

個人業績といった、成果については、前のスライドのように、半年や1年ごとでの人事評価を通じて、昇給や賞与に反映することが一般的です。

しかしながら、短期、たとえば1カ月間での成果を評価し、報奨金という形で、直接賃金として処遇する、という方法も有効な場合があります。

1つ目の例は、営業職の月次達成賞の例です。個人の目標の1カ月の目標をクリアした場合に1万円、あるいは、上積みの程度が高くなるほど、支給額も高くなるようにしています。

また、3カ月連続で達成することで更に加算されるようにし、個人の営業努力に大きく報いる仕組みとしました。

2つ目の例は、新規開拓賞です。より組織にとって重要かつ難易度の高い新規開拓については、個人の報奨金を別途設定し、達成を促したという例です。

3つ目の例は、部門での売上高目標達成賞というふうになります。個人業績だけではなく、部門全体の業績も対象とすることで、部門の目標達成に意識を向けることを促したものになります。

このような報奨金制度について、上手く活用することで、営業社員の処遇に関する納得度を高めることに繋がるでしょう。

ただし、特に個人の目標達成に関するインセンティブを強めることで、達成に向けて目標を低く設定したりだとか、チームワークが阻害されるというリスクもあります。そのような懸念がある場合、まずは適切な目標設定がしやすく、チームワークの阻害に繋がりにくい、部門全体を対象にしたものだけから始めるということも一案です。

さて、ここまで商社・卸売業における人事制度設計のポイントを「営業社員のパフォーマンスの最大化」という観点から、3つ、お話をしてきました。

とはいえ、ひとことで商社・卸売業と言っても、様々な業態があるでしょうし、それによって、営業社員の働き方や、期待するべき内容、もしくは、それを評価するあり方も異なってくるはずです。

あるいは、バックオフィスをはじめとして、営業社員以外の職種も、様々にあることかと思われます。皆さまの会社の業態や組織形態などをふまえた、個別のご相談につきましては、こちらの窓口までお気軽にお問い合わせいただければというふうに思います。

本日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

執筆者

田中 宏明

(人事戦略研究所 シニアコンサルタント)

前職のシンクタンクでは社員モチベーションの調査研究に従事。数多くのクライアントと接するなかで、社員の意識改善、さらには経営課題の解決において人事制度が果たす役割の重要性を実感し、新経営サービスに入社。 個人が持てる力を最大限発揮できる組織づくりに繋がる人事制度の策定・改善を支援している。

お問い合わせ・資料請求(全国対応)

受付時間 9:00~17:30(土日・祝日を除く)