無料動画

人事制度の基本講座動画や厳選人事セミナー動画を、完全無料でご視聴いただけます。

IT業の人事制度設計のポイント

IT業の業界特性をおさえた人事制度設計の基本を解説

IT業の人事制度設計のポイント

約14分

動画の内容

本動画では、IT業界を取り巻く主な人的課題、「IT技術者の人材不足」への対応にフォーカスして対応策のポイントや具体例を解説いたします。

ーもくじー

クリックすると、「IT業の人事制度設計のポイント」動画の文字起こし(各パート)が表示されます。

はじめに

こんにちは。

この動画では、IT企業における人事制度設計のポイントについて解説いたします。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

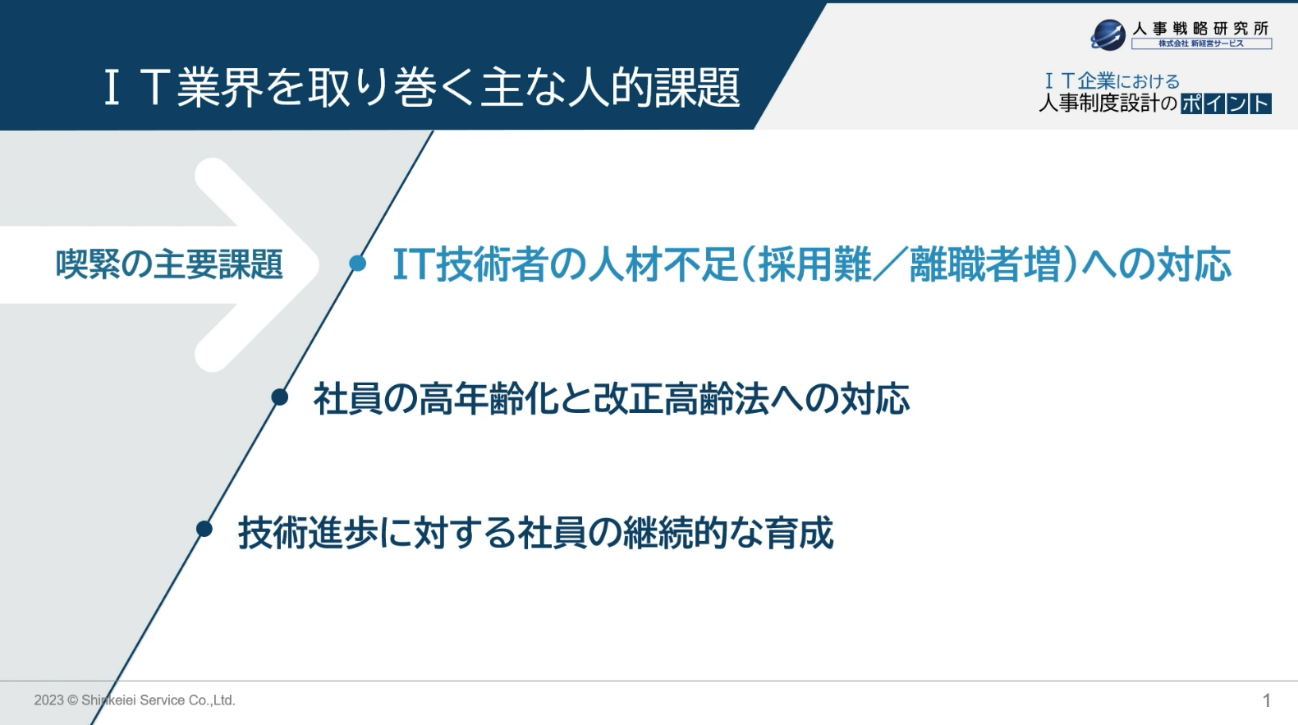

IT業界を取り巻く主な3つの人的課題

IT業界を取り巻く人的課題について、ここでは3つのテーマを取り上げています。

一つ目は、IT技術者の人材不足(採用難/離職者増)への対応、二つ目は、社員の高齢化と改正高齢法への対応、そして三つ目は、技術進歩に対する社員の継続的な育成です。

この三つの課題の中で、特に大きなテーマは、一つ目の人材不足への対応と言えるでしょう。多くのIT企業が、いかにして人材を集めるか、優秀な人材を獲得するかで、日々苦労されていると思います。また、採用の難しさだけではなく、人材の流動化が進んでいる近年では、かつてよりも離職率が高まる傾向にあります。

元々IT業界は、他の業界よりも人材の流動性が高いですが、最近では一層の拍車がかかっています。IT業界自体は、まだまだ他の業種以上に成長の余地が大きい業界ではありますが、企業としての成長を確実に実現していくためには、いかにして必要な人材を確保できるかが、重要なファクターとなります。

そこで、本動画では、一つ目のIT技術者の人材不足への対応にフォーカスして、対応策のポイントや具体例を解説します。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

「賃金水準引き上げ」の検討ステップ

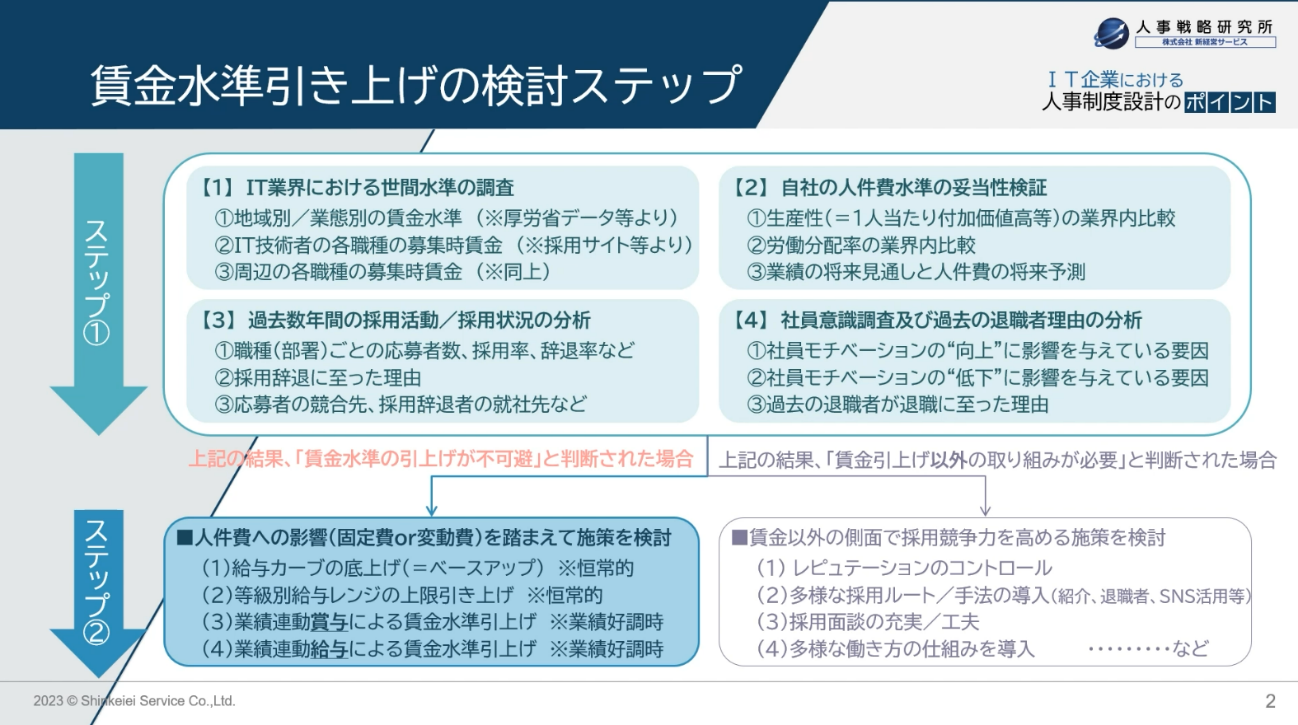

まず、はじめに、採用競争力や定着率の向上に向けて、自社の賃金水準を引き上げるべきか、というテーマについて解説します。

人材確保の観点からは、他社よりもできるだけ賃金水準を高く設定しておくにこしたことはありません。しかしながら、安易に賃金水準を引き上げてしまうと、将来に向かって会社が経営リスクを負うことにも繋がりかねません。

従って、賃金水準の引き上げを模索する場合でも、まずは本当に引き上げるべきか、引き上げることができるのか、という観点で、調査や検討を行うことが必要です。

このページのステップ①では、賃金水準を引き上げるかどうかを判断するに当たっての、4つの調査事項を整理しています。

【1】では、IT業界内で自社の賃金水準が高いのか低いのかを調査します。もし、必ずしも低くないのであれば、引き上げの必要性や程度について、十分な検討が必要です。

【2】では、自社の人件費の観点から、賃上げの余地があるかどうかを把握します。もし、既に人件費が利益を圧迫しているのであれば、賃上げはできる環境にはないということになります。

【3】では、他社よりも人材採用で苦戦している場合、その理由がどこにあるのかを調べます。もし、賃金以外の理由で人が取れていないのであれば、そこをターゲットにした採用戦略が必要です。

【4】は、既存社員の定着に関する調査になりますが、例えば、ここ数年間で離職が相次いでいる場合、まずは退職理由の分析が必要です。実際の退職理由としては、賃金以外の部分に問題があることも多いからです。

以上、4つの観点で調査をした結果、賃金水準を引き上げるべきである、引き上げることができるという結論になれば、左下に掲げる政策をとることになります。

その際、固定費として賃上げをするのか、それとも、賞与など業績に応じて、コントロールできる部分を一時的に引き上げるのか、という2つの選択肢があります。

固定費としての賃上げについては、例えば、ベースアップがその最たる例ですが、採用競争力や定着率の持続的向上の観点からは、最も効果的な施策になります。

しかしながら、固定賃金の引き上げが難しい場合、すなわち、今業績が良いので賃上げの余裕があるものの、将来的に業績が厳しくなることも想定されるのであれば、賞与などの変動費部分で賃金アップを検討することになります。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

採用時賃金の引上げリスクとは?

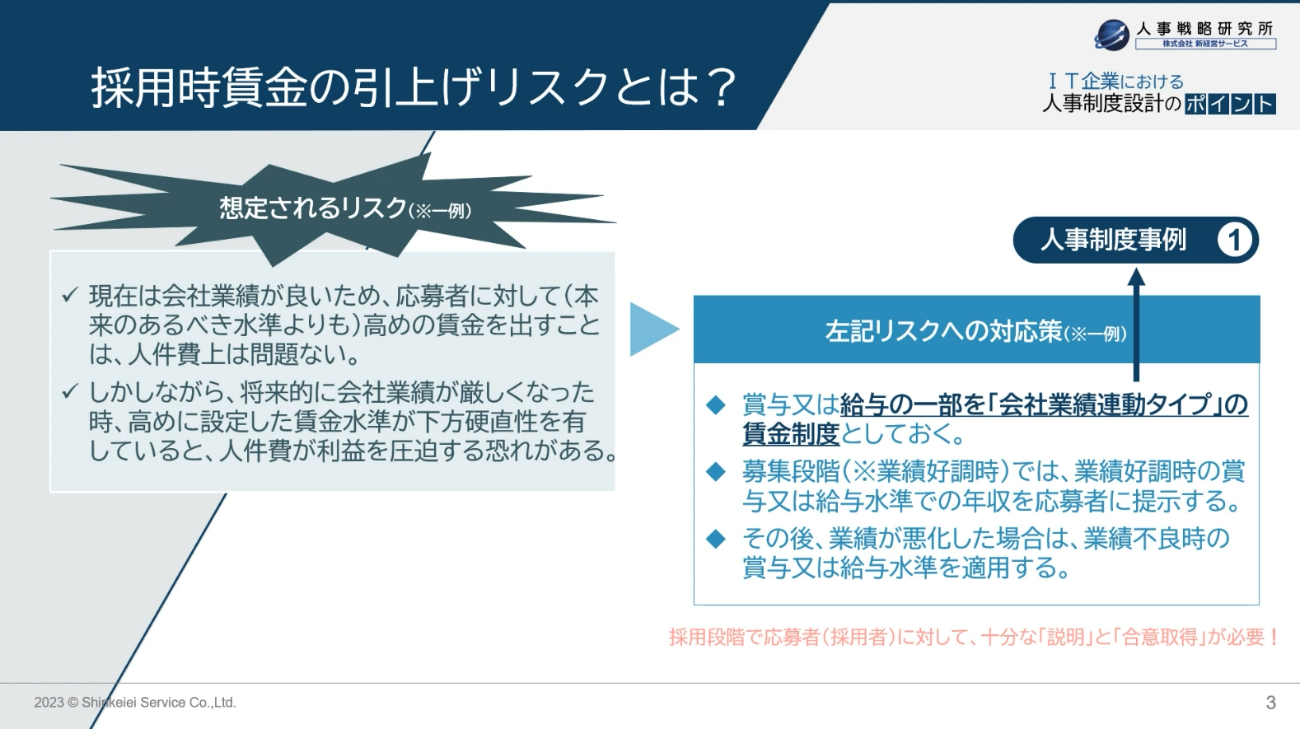

前ページでは、賃金水準を全社的に底上げするかどうか、引き上げる場合にどのような方法があるか、について解説しました。一方、このページでは、実際に人材を募集・採用する段階で、個別に賃金を引き上げる場合の留意点や具体例について解説します。

実際の採用活動の場面では、優秀な人材が応募してきたものの、自社の賃金水準をそのまま適用すると、本人の希望水準に満たない、もしくは、前職の水準を大きく下回ってしまう、といったケースに遭遇することも多いでしょう。

そのようなとき、その候補者がどうしても採用したい人材であれば、当初の想定よりも採用で賃金を引き上げて採用することも、少なからずあると思います。このような対応方法自体を否定するつもりもありませんし、これだけ採用が厳しい状況の中では、それも致し方ないと考えます。

しかしながら、当初の想定よりも採用で賃金を引き上げてしまうと、その後のリスクを会社が抱えることになります。具体的には、採用時点では会社の業績が良く、高い賃金水準を提示・支給する余裕があったものの、その後、会社の業績が悪くなったときに、人件費が利益を圧迫する恐れがある、というリスクです。

このようなリスクを避けるためには、あらかじめ、賃金項目の一部を「会社業績連動型」にしておき、将来的に業績が悪くなった場合、そこで調整できるようにしておく方法があります。

なお、一般的には、業績連動の対象とする賃金としては、賞与の方が好ましいと言えます。

しかしながら、給与の一部を業績連動型にしていく方法もあります。具体的には、次のページで事例を紹介します。

ただし、注意点として、賃金の一部が業績連動であることを採用段階で候補者に十分に説明しておき、合意を取っておくことが必要です。

そうしておかないと、仮に採用から数年後に給与を下げることとなった場合、対象者の不満やクレームに繋がりやすく、最悪の場合には、労務問題に発展するケースも考えられるので、十分な注意が必要です。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

人事制度事例① 業績連動型の給与制度

このページでは、前ページに掲載した、採用時賃金の引き上げリスクに対する対応策、すなわち、採用後に会社業績が悪くなる場合も想定した給与制度の具体例を紹介します。

おそらく現在のIT業界の状況を踏まえると、現時点では会社業績が好調なので、採用時の賃金水準を引き上げてでも人材を確保したいという会社が多いと思います。しかしながら、VUCAなどと言われる昨今では、急激な環境変化とそれに伴う業績悪化がいつどのタイミングで起きてもおかしくはありません。

そのような急激な環境変化、業績悪化にも耐えうる仕組みが、業績連動型の賃金制度になります。一般的には、賞与の部分で業績連動を実施するケースが多く、またその方が社員も受け入れやすいと言えます。しかしながら、賞与だけでなく、給与も業績連動型にしておくことで、業績悪化時の経営リスクをより抑えることが可能になります。

このページの事例では、給与項目の一部に、「会社業績給」という支給項目を取り入れています。この支給項目の支給金額は、半年ごとの会社の業績によって決まる仕組みとなっています。

なお、この事例では、会社業績として二つの指標を取り入れています。

一つは売上高であり、もう一つは1人当たりの売上高です。業績指標が売上高のみの場合、売上は伸びていても、それ以上に社員数が増えていると、利益ベースでは業績が悪化しているケースもあるからです。

以上のような仕組みを取り入れることにより、例えば、現在は会社業績が良いので、表の上の方の水準で社員を採用した場合であっても、将来業績が悪くなった段階で、この表に基づき、会社業績に応じて、給与水準を抑制することができます。

なお、繰り返しになりますが、このような仕組みのもとで社員を採用する場合は、採用段階で十分な説明と合意の取得が必要です。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

2種類の人材タイプ

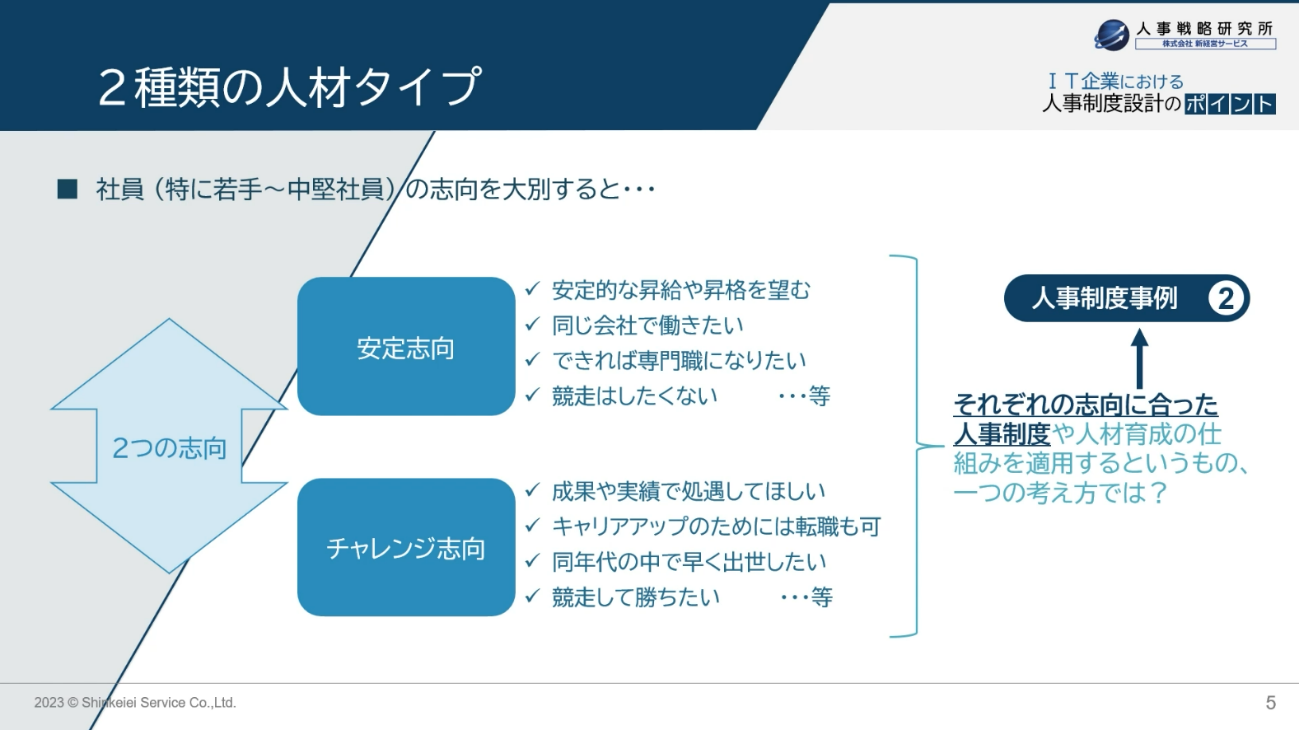

続いて、このページと次のページでは、社員の定着化に繋がる新しい賃金制度の仕組みを紹介します。

具体的には、社員が自分に合った給与制度を選択するという仕組みです。社員、特に若手から中堅社員については、その性格的特徴を大きく2つのタイプに分けることができます。

一つ目のタイプは安定志向の強い社員であり、競争を避けるタイプの社員が該当します。

もう一つのタイプは、逆にチャレンジ志向が強い社員です。成果や実績を出すことに高い意欲を持っている社員が該当します。

時代や年齢に関係なく、社員のタイプというのは、大きくはこの2つに分けることができると思いますが、最近の若手から中堅社員は、いずれかのタイプにはっきりとわかれる傾向が強い、とも言われています。

そして当然ですが、それぞれのタイプに合う、人事制度や賃金制度というのは異なります。

もし、いずれかのタイプに合わせた制度にしてしまうと、片方にとってはミスマッチな仕組みとなってしまいます。

一方で、両方の人材タイプを考慮した仕組みにすると、制度としては、非常に中途半端なものになってしまいます。

そうであれば、それぞれのタイプ・志向に合った仕組みをあらかじめ2つ用意しておき、社員一人ひとりの志向・希望に即した仕組みを適用する人事制度というのも今後検討に値すると考えます。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

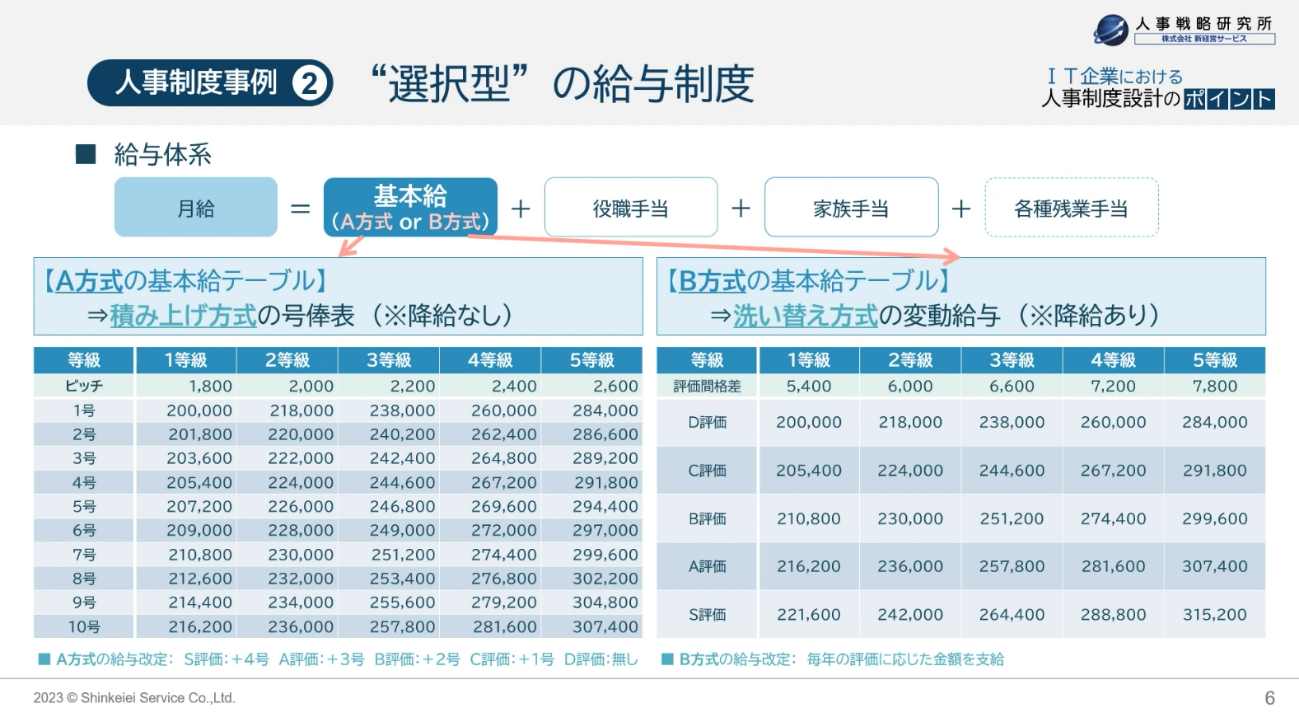

人事制度事例② 選択型の給与制度

前ページの考え方を反映した制度事例を紹介します。

具体的には、あらかじめ2つの基本給テーブルを用意しておき、いずれを適用するかは本人が選択します。

まずは、ページ左側のA方式ですが、これは一般的な積み上げ方式のテーブルです。

毎年の評価で少しずつ金額が上がっていく仕組みであり、安定志向の強い社員が選択することを想定しています。

次に、ページ右側のB方式ですが、これはいわゆる洗い替え方式のテーブルです。

毎年の実績評価で給与が大きく変動する可能性のある、ドラスティックな仕組みになります。例えば、標準B評価であった社員が、次の年にS評価を取ると、次の1年間はS評価の基本給額が適用されます。

逆に、その次の年にC評価を取ると、次の1年間は一気にC評価の基本給額まで下がります。したがって、B方式の基本給テーブルは、チャレンジ志向の強い社員が選択することを想定しています。

このような選択型の人事制度というのは、導入事例としてはまだまだ少ないと思います。

しかしながら、他社では導入していない仕組みであるからこそ、採用時の競争力向上に繋がる可能性があります。他社にはない、魅力的な人事制度を取り入れることで、特に、中堅中小のIT企業にとっては、人材確保に対して大きな強みになるでしょう。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

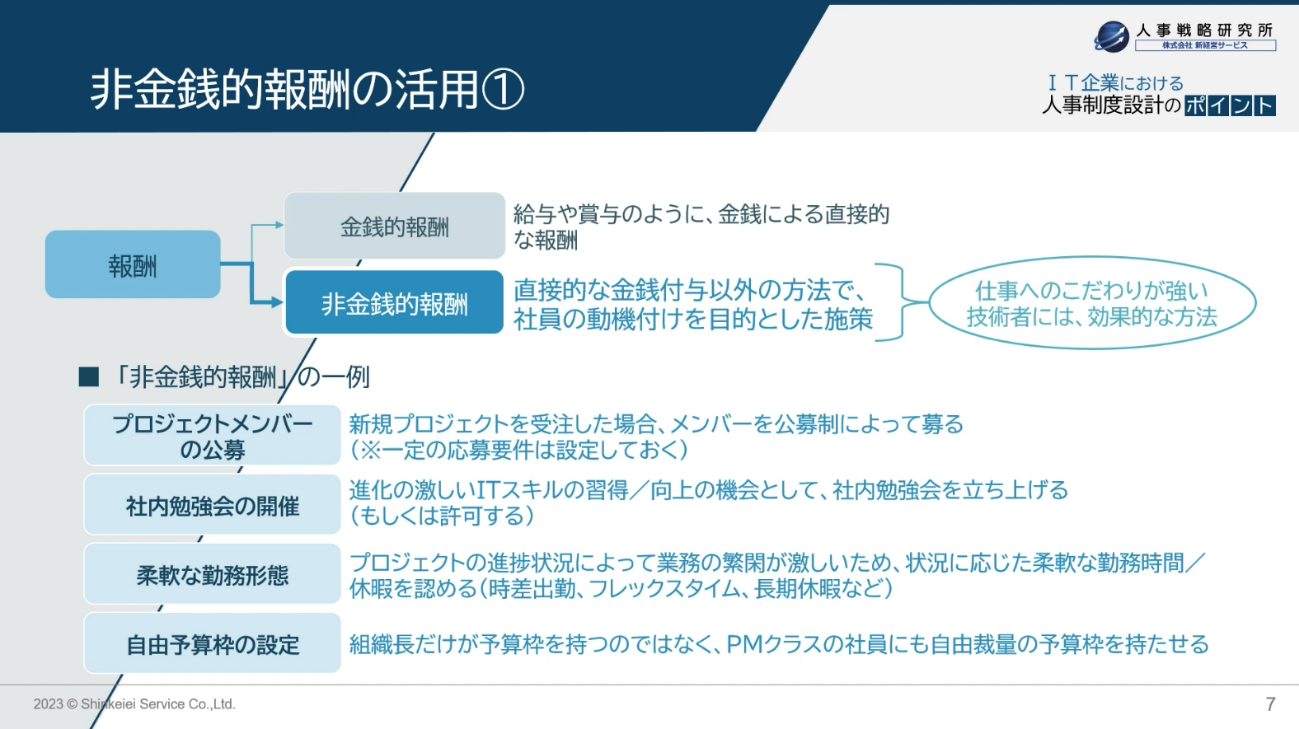

非金銭的報酬の活用①

前ページまでは、採用力や定着率の向上を目的とした、賃金関連の施策について紹介しました。このページと次のページでは、賃金以外の非金銭的報酬によって、IT技術者を動機づける方法を紹介します。

一般的に技術者というのは得てして仕事に対するこだわりが強く、IT技術者も例外ではありません。

そのような技術者に対しては、給与や賞与といった金銭的報酬だけでなく、非金銭的報酬をうまく活用することで、大きな動機づけやモチベーションアップが期待できます。なお、一口に非金銭的報酬といっても、実際には様々な方法があります。

例えば、一つ目の「プロジェクトメンバーの公募」については、社員が携わりたいプロジェクトに、できるだけアサインすることにより、仕事を通じた強い動機づけ効果が期待できます。

三つ目の「柔軟な勤務形態」についてですが、開発プロジェクトでは、業務の繁閑が避けられないので、例えば、比較的余裕のあるときには、柔軟な出勤時間を選択できるようにしたり、もしくは、プロジェクトが一旦終了し、どのプロジェクトにもアサインされていない時期には、比較的長い休みを取れるようにする、といった施策などがあります。

前ページで解説した、賃金水準の引き上げについては、会社業績に直結するため、おのずから制約が発生しますが、非金銭的報酬であれば、大きな費用がかからないので実施しやすい、というメリットもあります。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

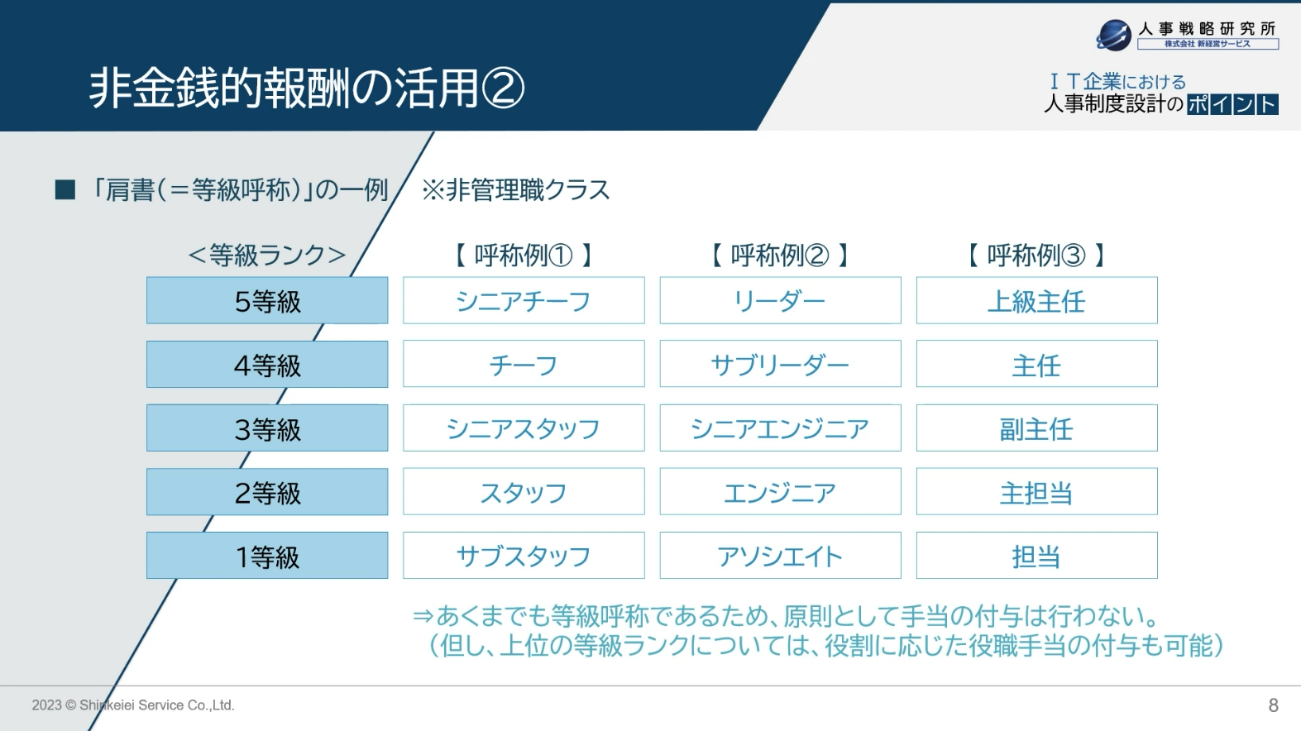

非金銭的報酬の活用②

このページでは、非金銭的報酬の一つとして、「肩書きの付与」という方法を紹介します。

役職に就く場合には、その役職名がそのまま肩書きになります。例えば、部長や課長、係長などです。また、これらの役職に就く場合、手当も付与されるのが一般的です。いわゆる役職手当であり、組織運営において重要な役割・責任を負っていることへの対価になります。

一方、組織上の役職に就かない限りは、肩書きを付与しない企業も多いのではないでしょうか?等級制度を導入している場合は、その等級ランク自体が会社の中での位置づけを表すことになりますが、一般的には、英字や数字で表されることが多いです。

従って、等級ランク自体を直接名刺に記載したり、対外的な呼称として使うことはほとんどないでしょう。そこで、等級ランクごとに別途、等級呼称を設定しておき、それらを社内・社外での肩書きとして使えるようにしておくというのが、このページの趣旨になります。

等級ごとに具体的な呼称をつけておき、等級が上がる度に、その名称が変わっていくようにしておくことは、社員を動機づける上で非常に有効です。従って、等級呼称の設計にあたっては、上位等級に行くほど、昇格していることが、外部からもわかるような名称にしておく、といった点が重要になります。

なお、等級呼称である肩書きを付与したからといって、給与としての手当を支給する必要はありません。手当はつけなくても肩書きを付与するだけで、十分に動機づけ効果が期待できるからです。

以上、本動画ではポイントのみの解説となりますが、ぜひ有効活用いただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

お問い合わせ・資料請求(全国対応)

受付時間 9:00~17:30(土日・祝日を除く)