無料動画

人事制度の基本講座動画や厳選人事セミナー動画を、完全無料でご視聴いただけます。

建設業の人事制度設計のポイント

建設業の業界特性をおさえた人事制度設計の基本を解説

建設業の人事制度設計のポイント

約14分

動画の内容

建設業における業界事情や制度改定事例をご紹介。

建設業の人事や人事制度設計方法について、コンサルタントが解説します。

ーもくじー

クリックすると、「建設業の人事制度設計のポイント」動画の文字起こし(各パート)が表示されます。

はじめに

こんにちは。

株式会社新経営サービスの川北です。本日は、建設業の人事制度のポイントについてお話をしてまいります。

建設業においては、現在ほとんどの企業様において「人」の問題で、お悩みかと思います。この動画をご覧いただいているということは、例えば、「人が集まらない」「人が育たない」といったことから、「人事制度を解決すべきではないか」とお考えのことと思います。

本日は、制度改定のポイントの一部ではありますが、ご検討のヒントとなる情報をお伝えできればと思います。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

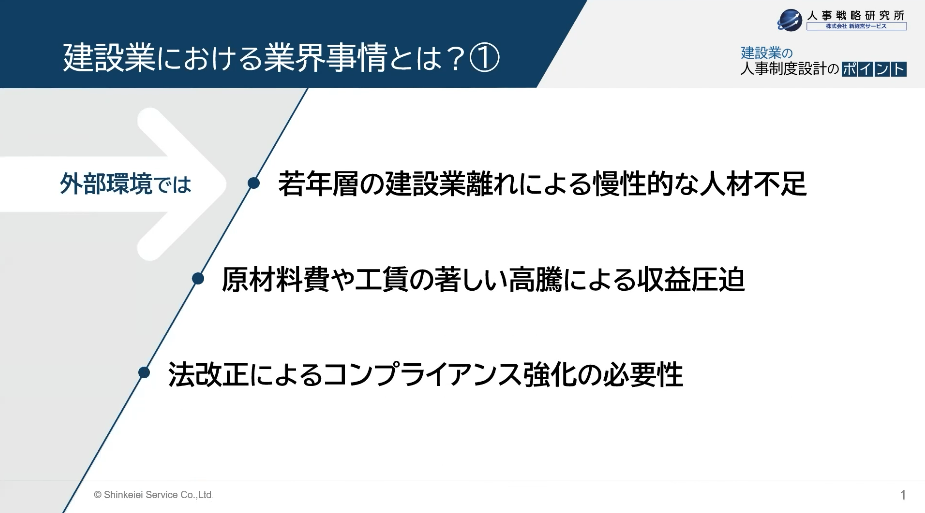

建設業における業界事情とは?① 外部環境

まずは業界の現状について簡単に確認しておきましょう。

建設業は現在、様々な外部環境の厳しさに直面しています。例えば、

若年層の建設業離れによる、慢性的な人材不足

原材料費や工賃の著しい高騰による収益圧迫

法改正による、コンプライアンス強化の必要性

などです。

具体的には、

募集しても人が集まらない、あるいは、数ヶ月で辞めてしまう

仕事はあるけれども、職人さんが集まらない

人員不足を休日出勤などで補っているけど、残業規制によりそれにも限界がある

など、課題が山積している、というような企業様も、少なくないでしょう。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

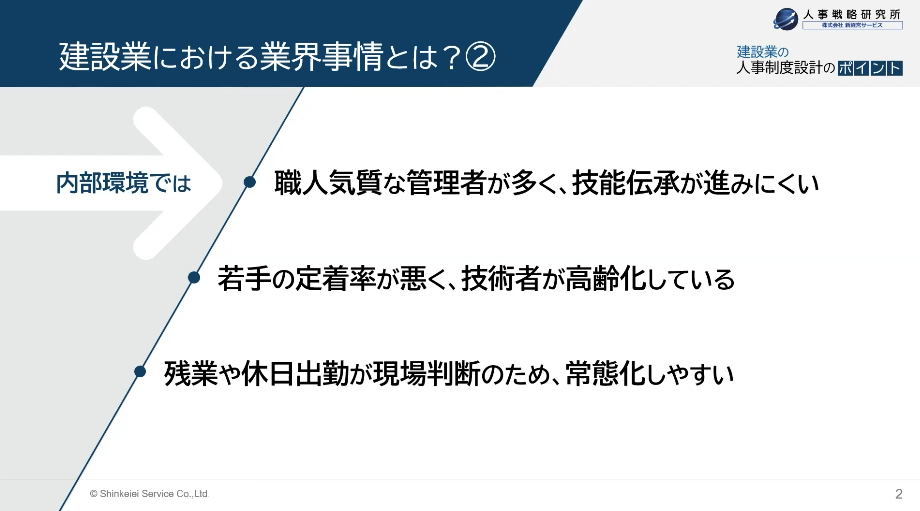

建設業における業界事情とは?② 内部環境

では、内部環境では、どうでしょうか?

よくお伺いする課題としては、

職人気質な管理者が多く、技能伝承が進みにくい

現場で、先輩社員の背中を見て育った管理者が多いため、教え方がわからない、教え方が厳しく若者がついていけない、などが背景にあるかと思います。

若手の定着率が悪く、技術者が高齢化している

例えば、暑い寒い、休みが取りにくいなど、建設業特有の労働環境ゆえに、離職率がどうしても高くなりがちです。

残業や休日出勤が現場判断のため、常態化しやすい

といったことも、特徴になります。

残業時間や休日出勤が比較的多い業態ゆえに、給与水準が、例えば「初任給とか引き上げたいんだけれども、基本給が上がると残業手当も膨れ上がるから、ちょっと厳しいんですよね」といった形で、悩んでおられる企業も多いのではないでしょうか。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

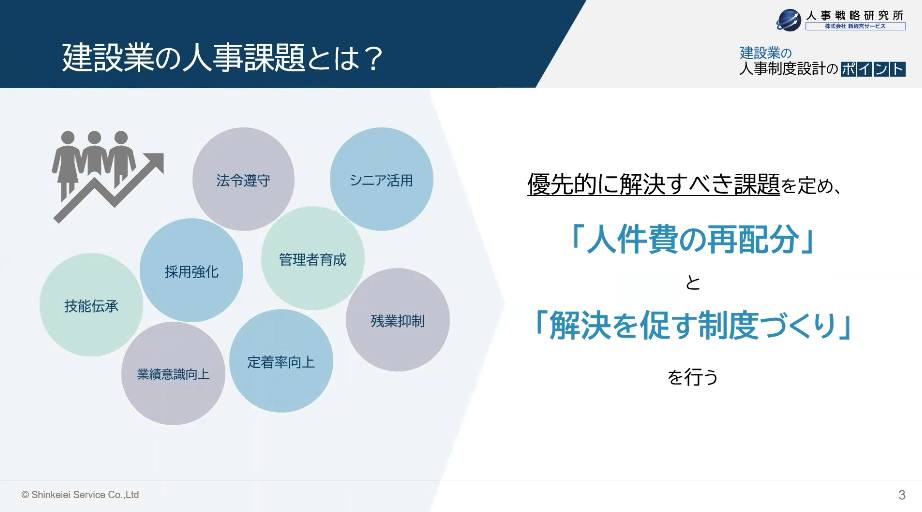

建設業の人事課題とは?

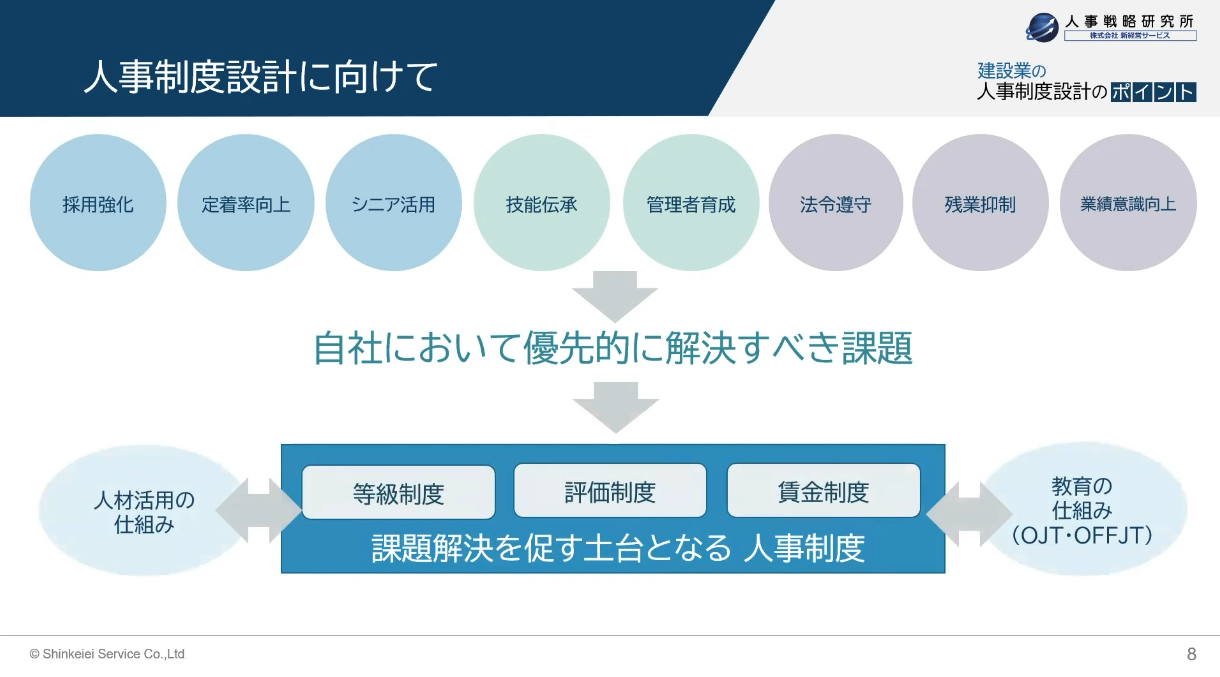

このように、建設業を取り巻く外部環境・内部環境はとても厳しく、採用強化、定着率向上、シニア活用、技能伝承、管理者育成、法令遵守、残業抑制、業績意識の向上など、人事が検討すべき課題は盛りだくさんです。

「3つや4つは当てはまる」という企業様から、「いや全部当てはまります」という方もいらっしゃることでしょう。

このように課題が山積する中で人事制度を検討していく場合、まずは、自社における課題をしっかりと整理していただいて、優先度の高い課題を軸にしながら、「人件費の再配分」と「課題解決を促すための土台となる仕組みを構築」していくことになります。

参考情報ですが、課題を整理するにあたっては、例えば、他社と比較して「自社の定着率は本当に悪いのか」「給与水準が低いのか」といったことも、感覚値ではなく、外部データを活用しながら確認いただければと思います。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

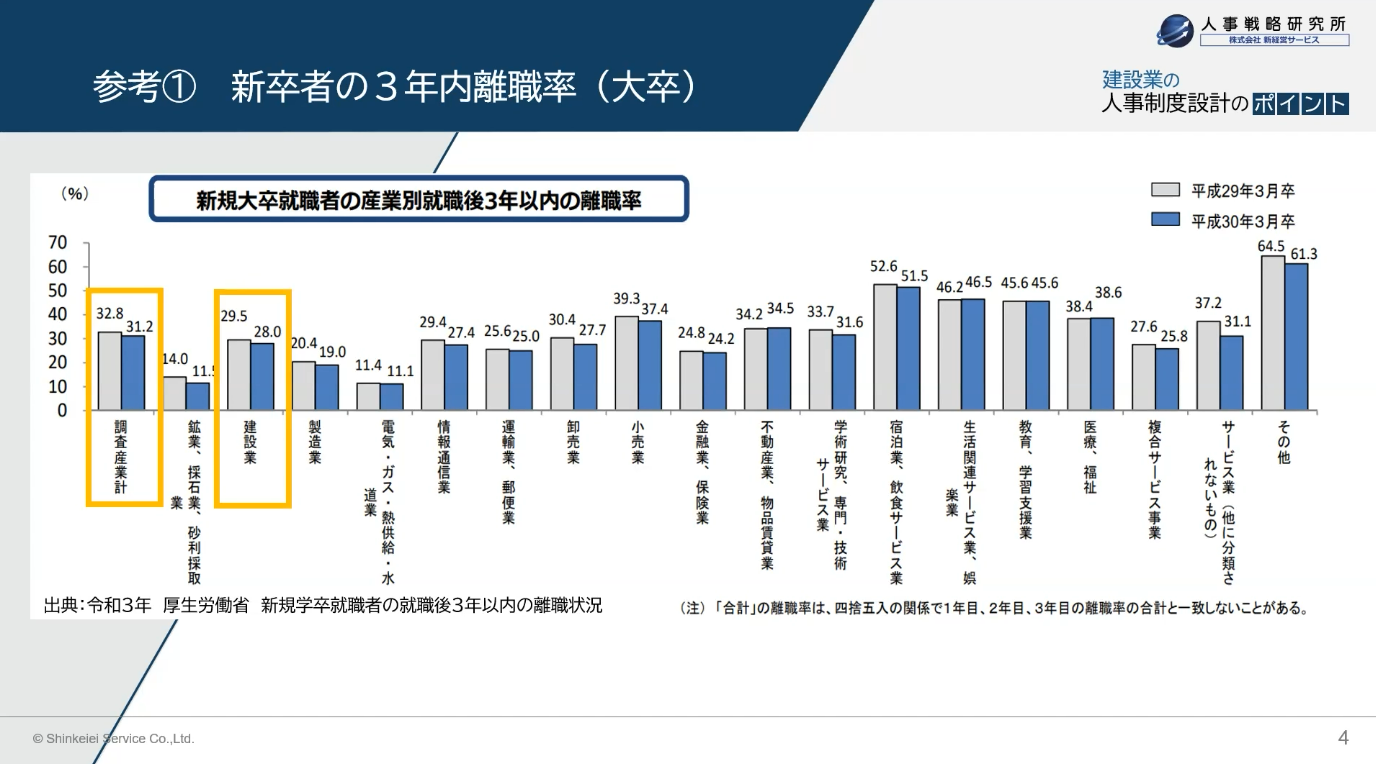

参考① 新卒者の3年内離職率(大卒)

こちらは、厚生労働省が令和3年に行った調査で、新規学卒者の就職後3年以内の離職状況のデータとなっています。グレーのデータが平成29年卒、それから青色のグラフが平成30年卒ということになります。調査産業計では、平成29年度で32.8%、平成30年度では31.2%。

コロナ禍を背景にやや減少したものの、大卒新卒入社の約3割、つまり3人に1人が3年以内に離職していることになります。

建設業は全体よりもやや低いとはいえ、ほぼ同水準となります。高卒者の方の場合は、さらにこれより比率が上がり、4割近い方が3年以内に離職する、という結果が出ています。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

参考② 大卒 新卒者初任給データ

またこちらは令和3年の大卒者の初任給のデータです。

建設業の企業規模計、つまり調査産業平均では、22万4,100円が初任給の水準となっています。ただし、この金額には通勤手当が含まれておりますのでご注意ください。

各データは、学歴別や都道府県別にも掲載されていますので、詳しくは、厚生労働省のデータをご活用ください。

また、このようなデータだけで形式的に決めるのではなく、初任給であれば、競合他社や、地域傾向なども考慮に入れていただければと思います。

このように課題を特定する際には、外部データなどもご活用いただきつつ、現状を正しく見極めた上で、優先度を判断していただければと思います。

そして、自社においては、どこに重点を置いて人件費を配分するのか、また、どこに重点を置いて課題解決を目指すのかをご検討ください。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

制度改定事例① 採用強化・定着率向上

では次に、課題別の人事制度改定事例をご紹介しましょう。1つ目は、採用強化・定着率向上のため、若年層の賃金水準を引き上げた事例です。

まず、初任給を同業水準並みへ引き上げた上で、さらに、年齢給を活用して、若年層を手厚く昇給する方向で検討をしました。

左の図の青いグラフのように、少し立ち上がりの悪い賃金カーブだったのですが、初任給を、まず赤いラインに少し引き上げを行った上で、更に右側の年齢給のような形を活用して、若年層の昇給を少し早めに立ち上げる形をとりました。

それだけでは人件費が上がる一方ですので、賃金カーブ全体を見直して、50歳以降の賃金を抑え、生涯賃金全体でバランスをとる形で設計を行った事例です。

ただし、50代といえば、まだまだ現役で活躍している世代です。若年層の賃金を引き上げるからといって、この層の賃金を抑制すれば、社員の納得も得にくくなります。

そこで、この企業では人材不足である現状を踏まえ、再雇用年齢を65歳から70歳まで引き上げ、ベテラン層にも長く働いてもらえる環境を整えることで。理解を得る形をとりました。

繰り返しになりますが、

初任給を同業水準並みへ引き上げた上で、年齢給を活用して若年層を手厚く昇給

そのうえで

賃金カーブを見直して、生涯賃金全体でのバランスをとる形で移行

さらに

再雇用年齢を65歳から70歳へ引き上げを行い、人員確保とシニア活用を促進

した事例となります。

採用力強化・定着率改善をまずは優先し、その中で、中期的に50歳から60歳代の社員に「活躍しながら、技能伝承も進めてもらう」体制を整える、ということを目指した制度作りの一例です。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

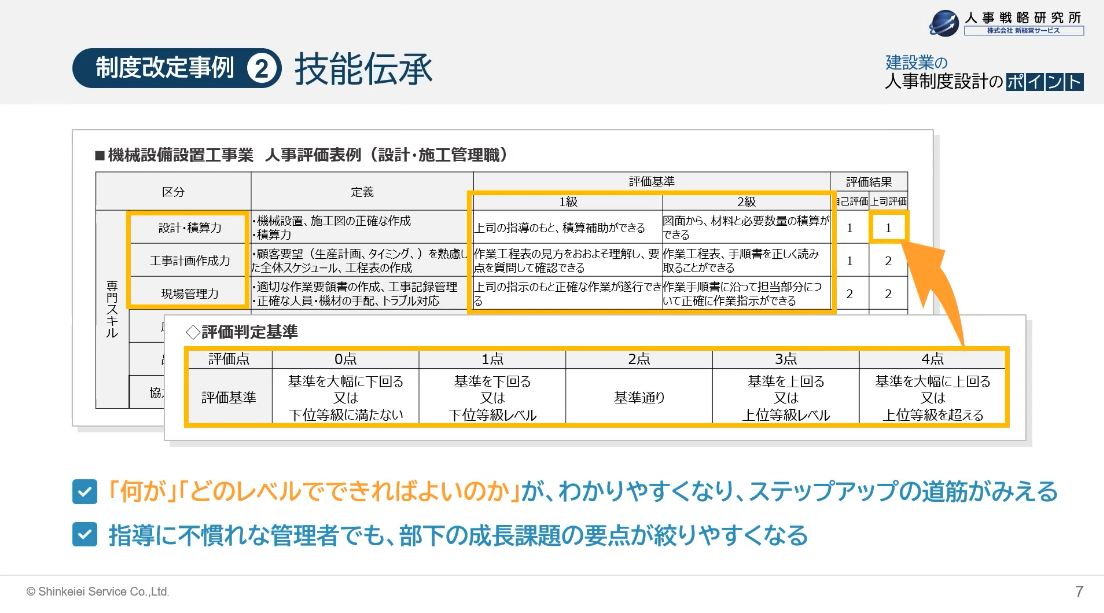

制度改定事例② 技能伝承

2つ目は、技能伝承がなかなか進まないという企業の事例です。

この会社では、ベテランが営業から設計・見積もり・施工まで取り仕切っており、職人気質なベテランが多くて、部下が育ちにくいという問題がありました。

また、これまでの評価制度は、積極性・協調性といった、少し漠然とした評価項目となっており、給与は実質的には年功的に上がる仕組みとなっていました。

結果、若手社員の中では、頑張っても頑張らなくても給与が変わらない、というような風土が蔓延しており、やる気がある若手社員ほど、実際には離職していく、という問題を抱えていました。

そこで評価制度を刷新し、まず、職種別に求める能力・行動というものを具体化していくところから着手しました。

こちらは、施工管理職の評価表例です。まずは、専門的に求めたいスキルが何かを具体化し、さらに、それを等級別に求めたいレベルとして落とし込みを行いました。

これらを5段階で評価をして、基準通りにできていれば2点、つまり、基準を満たしていない場合は1点という形になります。ということで、評価される側から見て、何ができていないのかが、具体的にわかるようになりました。

また、評価に不慣れな管理者にとっても、部下の成長課題が明確になり、現場における技術面・機能面の指導に役立てることができるようになりました。

そういった形で、少しずつ技能面の伝承が進みつつある、というのが現状です。

さらに、評価基準が明確になったことで、給与改定の評価にもメリハリをつけることができるようになり、やる気のある若手社員への動機付けに繋がる仕組みとなりました。

繰り返しになりますが、

「何が」「どのレベルでできればよいのか」が、わかりやすくなり、ステップアップの道筋がみえる

という構造を創り出したこと

指導に不慣れな管理者でも、部下の成長課題の要点が絞りやすくなる

という仕組みを目指した、ということです。

補足ですが、細分化すると複雑に見える、というご意見もあるかもしれません。

ですが、実は評価制度に不慣れである場合は、評価項目や基準を細分化した方が、評価する側・される側から見ると、まずは「今」求められている内容に着目をすれば良いので、「“これを頑張ればステップアップできる”と具体的にわかりやすくなった」という声が多く聞かれます。また、こういった形の評価の仕組みにすることで、評価者間の評価のばらつきが大きくなりにくい、という傾向もあります。

自社では評価者が評価に不慣れである、といった場合は、ご検討いただくのも一つかと思います。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

建設業の人事課題とは?

今回は採用力強化・定着率改善という事例と、技能伝承、それぞれに課題をお持ちの企業の一例をご紹介しました。

ただし、課題は特定の「これ」という問題が存在することはなく、おそらく初めにもご紹介した、これらのいろんな課題が複雑に絡み合っている、というのが現状かと思います。

まずは、採用・育成・活用・法的リスクなどの観点で、課題を一覧化するところから始めていただき、それぞれ優先度を検討していただきながら、「等級制度」「評価制度」「賃金制度」の一部でも構いませんので、見直していくところから始めてください。

もちろん、人事制度を見直せば、魔法のように問題が解決するわけではありませんので、人事制度を、例えば、「人材活用の仕組み」「教育の仕組み」などとも連動させながら、組織力の向上を目指していただければと思います。

本日は、建設業の人事制度設計のポイントというテーマでお話をして参りました。ありがとうございました。

[ ✕ 文字起こしを閉じる ]

執筆者

川北 智奈美

(人事戦略研究所 シニアマネジャー)

現場のモチベーションをテーマにした組織開発コンサルティングを展開している。トップと現場の一体化を実現するためのビジョンマネジメント、現場のやる気を高める人事・賃金システム構築など、「現場の活性化」に主眼をおいた組織改革を行っている。

特に経営幹部~管理者のOJTが組織マネジメントの核心であると捉え、計画策定~目標管理体制構築と運用に力を入れている。